-

事務所代表 高橋博

不登校・ひきこもりのカウンセリング

埼玉桶川カウンセリングルームは、不登校・ひきこもりの心理臨床と法律知識に精通し、20年以上の経験と実績があります。温和で優しい性格の心理カウンセラーが、お客様に寄り添い、親身になって不登校・ひきこもりに悩む方々のサポートをいたします。お気軽にお問合せください。

不登校やひきこもりは、何らかの心身の不調があり、そこに、きっかけとなる出来事が重なり、外出や登校ができなくなってしまう、というものです。

本人は、そこから抜け出したいと強く思っているけれども、どうしても行動ができません。

本人やご家族は、どうしたらよいか全くわからないまま、時間だけが過ぎていく場合が多いものです。

当カウンセリングルームでは、本人とご家族、それぞれのサポートを行います。

本人のカウンセリングでは、必ず本人の同意を得ます。無理やり会うなど、強引な方法はとりません。

ご家族のカウンセリングでは、現在の状況や対応方法をお尋ねし、本人にどのように接したらよいか考えてゆきます。

なお、本人のカウンセリングとご家族のカウンセリングは、それぞれ別に行います。

本人の同意が得られず、本人のカウンセリングが行なえない場合であっても、ご家族のお話しを伺い、ご家族の対応方法を検討することで、本人が良い方向に向かってゆく可能性は十分にあります。

あきらめず、ご相談ください。

【お問合せ先】

〒363-0024

埼玉県桶川市鴨川1-10-43![]()

(9時~20時 日曜祝日休み)

![]() 048-786-2239

048-786-2239

![]() メール

メール

不登校とは

不登校とは、文部科学省によると、「病気や経済的理由による者を除き、連続又は断続して年間30日以上欠席した児童生徒のうち、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しない、あるいはしたくてもできない状況にある者」のことです。

不登校は誰にでも起こりうるもので、全国の小中学校で30日以上欠席した不登校の児童・生徒の数は、2022年の調査ではおよそ30万人、つまり1クラスに1人以上となっています。

不登校の理由・要因は、いじめ、学校や先生との関係、友人関係、勉強についてゆけない、など様々です。

ひきこもりとは

ひきこもりとは、「様々な要因の結果として社会的参加を回避し、6ヵ月以上にわたって家庭などにとどまり続けている状態」のことです。

他者との直接的な交流を持たない外出(買い物、ドライブなど)は可能なこともあります。

きっかけは、不登校であったり、職場でのいじめ、仕事上の強いストレス、人間関係、など様々ですが、これらをきっかけに、長期にわたって他人と接触をしなくなったり、人とかかわりあうことができなくなってしまい、ひきこもりとなります。

ひきこもる理由は、「人が怖い」のです。

ひきこもりの人数は、2022年の調査では、15歳から64歳までの年齢層で146万人となっています。

不登校・ひきこもりとなる理由

不登校・ひきこもりの理由はさまざまですが、時代により、不登校・ひきこもりとなる理由も変わってきます。

主な理由を以下に示しますが、不登校・ひきこもりの理由はこれらに限られるものではありません。

いじめ

ちょっとした人間関係のトラブルから、無視、集団での暴力など、あらゆる心理的・身体的ないじめにより、心身の不調と人間不信に陥ってしまいます。耐えるべき負荷と、耐えるべきではない負荷を見極め、それぞれの状況において適切な対処が必要となります。安心できる環境で心身の休養をすることも大切です。

学校の先生や学校の環境、職場の上司・同僚・部下や職場の環境

学校の先生との相性や関係が良くない、職場の上司・同僚・部下との相性や関係が良くない、学校の先生や職場の上司からの叱責や指導方法の問題、学校内での友人関係、学校行事、学校の校則、同一空間内に多数の同学年の児童生徒が集合する環境が合わない、児童生徒全員に同じことを要求する環境が合わない、などが原因となることも多くあります。

若者や児童生徒の横並び意識

現在の若者や児童生徒・学生の平均像として、「横並び主義」「平等意識」「目立ちたくない」「個人の意見を主張しない」「他人と差がつく状況が苦手」などがあります。これらの意識が強いため、周囲から浮かないように学校や職場では常に緊張し、気をつかい、息苦しさを抱え、周囲からの「圧」に耐え続けています。

そのため、精神的・肉体的に疲労が蓄積してゆき、何らかの出来事をきっかけに、ひきこもりや不登校になってしまいます。

学校の授業についていけない、勉強がわからない

学校の授業についていけないと、授業中は辛い時間となります。授業時間が終わるまで、椅子に座って時間が経過するのを待っている状態は、とても耐えがたいものです。

また、定期テストにより学校内・クラス内での自分の順位が出てしまうため、劣等感が強くなり、勉強や学校に対するモチベーションがさらに低下するという悪循環が生まれ、不登校になってしまいます。

性格・気質によるもの

日本人の2割は、非常に敏感に物事を感じ取る気質(HSP:Highly Sensitive Person)を持っています。このような人は、他人の気持ちや体調・行動の変化を敏感に感じとってしまうため、ひどく疲れてしまいます。

そのため、気力・体力が持たず、不登校・ひきこもりになってしまいます。

なお、敏感気質(HSP)については、敏感気質(HSP)の解説のページで解説しています。

母子の分離不安

主に、幼稚園児、保育園児、小学校低学年の児童に見られるの不登校の理由です。

自己万能感の脅威

「何でもできる自分」が全てで、「がんばってもできない自分」を受け入れられない状態になり、不登校・ひきこもりになることです。

回避反応

抑うつ不安

父親の不在(父権の喪失)

父親が家庭におらず、父親の家庭における権威を喪失することによって、本来の父親の役割であった「子どもの自我の社会化」が育たず、不登校・ひきこもりになることでです。

家族内の問題

両親の不和や離婚問題、父親のリストラなど、家庭内に問題が起きている場合に、子どもが不登校になることで、家族全体が一致団結して不登校に対峙するようになり、家族内の空気の流れが変わります。子どもが家族問題を引き受けているという状態です。

意欲の低下

学業をすること・就職して働くことの価値・意欲が低下し、「学校や職場へ行く意味」が見えなくなり、積極的に学校や職場へ向かわせる力が弱まり、その結果として、不登校・ひきこもりになることです。

生活意識の変化

個人意識(自意識)や欲求が強まる一方、集団行動が苦手となり、不登校・ひきこもりになることです。

具体的な不登校・ひきこもりへの対応

不登校やひきこもりになった時の負荷を探る(学校、職場、家庭、内面など)

何らかの負荷が見つかるかもしれませんが、それを必ずしも原因とはみなさないことが大切です。

負荷には、耐えるべき(乗り越えられる)負荷と、耐える必要のない負荷があります。

耐える必要のない負荷は取り除く必要がありますが、全ての負荷を取り除く必要はなく、何らかの負荷を減らすことで、不登校やひきこもりから抜けられることもあります。

試行錯誤を応援する

将来何になりたいのか、どう生きたいのか、自分は何をやりたいのか、などを周囲の人と一緒に考えてみましょう。そして、小さな目標を作って、まずはそこまでやってみよう、といった取り組みをしてみましょう。ただし無理は禁物です。

他の道を探す

児童・生徒の場合、転校、フリースクール、通信制高校、高卒認定試験など、今の学校以外の道を探すことも考えてみましょう。

単に今の学校が合わないだけであれば、転校することで問題が解決することもあります。

フリースクールに行く場合、他の児童・生徒と交流ができ、勉強のサポートが得られるメリットがありますが、定期的に通学しなければなりません。

通信制高校に行く場合、他の児童・生徒との交流はほとんどありませんが(一部、交流を目的とした通信制高校もあります)、数日から数週間程度の通学が必要で、また地道に自宅での学習が必要となり、継続できるかがポイントとなります。

これらのメリットやデメリットをふまえ、自宅学習(ホームスクーリング)を選択し、高卒認定や大学受験を目指すことも考えられます。

社会人の場合、正社員になる道だけでなく、アルバイトや派遣社員などから始めることも考えてみましょう。

ホームスクーリング(自宅学習)について

自宅学習(ホームスクーリング)は、他の児童・生徒から影響を受けることなく、勉強のスケジュールや内容、教材を自分で決めて、自分で実行する方法です。勉強に対する強い意志とモチベーションを、長期間持ち続ける必要があるため、途中で挫折してしまったり、勉強がわからない時に教えてもらえる環境がない、などのデメリットがあります。

自宅学習(ホームスクーリング)を選択する場合、どのような勉強方法や教材を選んだら良いのか、とても悩みますが、無料体験などを使って実際に試してみてはいかがでしょうか。

オンラインの学習教材として、例えば、

・スタディサプリ

・進研ゼミ

・トライ

・Z会

・東進

・スマイルゼミ

・HIRO ACADEMIA

・Duolingo

などがあります。

安心して家に居られるようにする

人間は社会的な動物ですから、外の世界に惹かれます。

そのため、まずは安心して家に居られるようにして、外の世界に出るための力をつけることが大切です。

学校の先生に家庭訪問をお願いする

学校との関係が良好な場合は、学校を休んでいても見捨ててはいないというサインを出し続けることが必要です。そのために、学校の先生に家庭訪問をお願いしてみましょう。

学校の先生が家庭訪問するときには、

・いつ訪問するかを本人に必ず連絡する。

・本人と無理に会わない。

・定期的に訪問する。

・なぜ休んでいるのか、学校へ来たらどうか、みんなが心配している、といったことは言わない。

・顔を見られて良かった、何かできそうなことがあればいって欲しい、といった声掛けのみする。

といった点に気を付けましょう。

部屋の掃除、料理など、身近でできることをする

自分の部屋の掃除や、料理をするなど、ごく身近でできることをやってみましょう。これらは、体を動かすことを覚え、様々なことを同時並行して考える訓練になります。

そうすることで、徐々に外の世界にも関心が持てるようになってゆきます。

周囲の人が、不登校・ひきこもりの人の良いところをほめる

不登校・ひきこもりになっている人は、自分に自信がなくなっていることが多くあります。そこで、不登校・ひきこもりの人の良いところを探し、周囲の人がほめてあげましょう。

また、ほめた内容や、ほめたことで本人に何か変化があったか、その他に気づいたことなどを、記録に残しましょう。

※当カウンセリングルームでは、不登校・ひきこもりが完全に克服できることを保証しておりません。

不登校の子と保護者のニーズ調査結果

特定非営利活動法人多様な学びプロジェクトでは、声が届きづらい不登校当事者の実態とニーズを把握するため、不登校やさみだれ登校の子ども、保護者、不登校経験者、を対象とする、実態・ニーズ調査を行いました。

・調査期間:2023年10月6日~12月31日

・調査対象:さみだれ登校や不登校のこどもを育てている保護者・元保護者

・調査方法:インターネット調査

・調査結果(速報版):保護者を対象とした582人のデータを集計したもの

⇒調査結果

この調査結果によると、不登校のきっかけに関する保護者回答の1位は「先生との関係」、2位は「学校のシステムの問題」でした。

文部科学省発表の「令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によると、回答したのは教員で、不登校のきっかけに関する1位が「(子ども自身の)無気力・不安」)であり、回答者によって調査結果に食い違いが生じていることがわかります。

また保護者の86%が、子どもへの対応や将来について悩んでいることもわかりました。行政に望む支援として、「フリースクールなど学校以外の場が無料や利用料減免」、「フリースクールなど学校以外の場に通った場合の家庭への金銭的支援」、といった意見が多数を占めています。

現在利用している施策に関する保護者の認識について尋ねた項目では、教育支援センター(適応指導教室)、教育相談(行政)、スクールカウンセラーを、「利用できるところはあるが利用していない」、「利用したが助けにならなかった」の合計が5割を超えました。

学校に行けなくなってしまった子どもたちへ

何らかの心身の不調があり、何らかのきっかけとなる出来事が重なって、だんだんと学校を休みがちになり、やがて不登校となってしまうことがあります。

あるいは、全く原因はわからないけれども、なんとなく学校に行きたくなくなり、やがて不登校となってしまうこともあります。

不登校となってしまったことに、罪悪感を持ったり、学校に行けない自分を責めていませんか?

学校に行けないこと、学校に行かないことには、何の罪もありません。

けれども、親や周囲の人たちは、学校に行って欲しいと思っていることでしょう。

そのような親や周囲の人たちの思いが、さらに子どもたちを追い詰めているかもしれません。

世界は広いのです。学校が全てではありません。

まずは、安心できる人や場所を探しましょう。

家が安心できない子どもたちもいるでしょう。

そんなときは、安心できる人に話してみましょう。

そして、時間をかけて、心と身体を休めましょう。

すると、少しずつ、少しずつ、体が楽になって、気力が出てきます。

そうしたら、少しずつ、少しずつ、これからのことを考えてみましょう。

何か自分の好きなことをしてみると、新たな発見があるかもしれません。

勉強をするのも良いでしょう。学校でなくても勉強はできます。

新たな自分を作ってゆきましょう。

不登校の子の保護者や家族の方々へ

自分の子が、まさか不登校になるとは、全く思っていなかったことでしょう。

自分自身が学生だった時は、辛くても、先生が厳しくても、勉強がいやになっても、学校が人生の全てで、学校には必ず行くものだと信じて疑わず、とにかく学校に行っていたことでしょう。

なので、学校に行かないなんて、考えられないと思います。

しかし、目の前には、自分の子が学校に行かない、行けない状態となっている現実があります。

言葉で言い表すことのできない苦しさ、心の痛み、胸の奥が締め付けられる感覚、そんな日々が続いていることと思います。

子どもの将来は、いったいどうなってしまうのか。

子どもの将来への不安や絶望が襲ってきます。

入学、卒業、進級、進学などの時期になると、胸がザワザワすることでしょう。

学校と連絡をとったり、他の保護者と係わるだけでも、何とも言えない重苦しさが出てくることでしょう。

他の保護者などから、慰められたり、大丈夫だよと声をかけられたり、学校だけが全てではないと言われたりすることもあるでしょう。

でも、そういった言葉は、他人事にしか聞こえないのではないでしょうか。

何もわかっていないよね、って思ってしまうのではないでしょうか。

経験したことのない人には、わからない心情ですから、しかたがありません。

不登校の子の保護者や家族の多くは、皆、このような思いを日々抱えています。

それでも、子どものことを一番に考え、何が大切か、何が一番重要かを、しっかりと考えてゆきましょう。

必ず答えは見つかります。

就労に向けての相談機関

一般就労の支援機関として

・地域若者サポートステーション

・ひきこもり地域支援センター

・ハローワーク(ヤングハローワーク)

などがあります。

一般就労が困難な場合は、福祉的就労又は障害者雇用を検討します。

・就労移行支援事業所

・就労継続支援事業所(A型、B型)

・障害者相談支援事業所

・障害者職業センター

・ハローワーク(障害者相談窓口)

などがあります。

不登校・ひきこもりの長期化

理解者が存在し、安心・安全な環境で休息することで、本人の体力・心的エネルギーが回復し、改善の傾向が見えてきます。

内閣府の調査によりますと、半数程度は、数か月から数年で不登校・ひきこもりが改善されています。

一方で、5年以上の長期にわたり、不登校・ひきこもりが続くこともあります。

家の中では落ち着ついていて、家族などの身内とは普通に接することはできるのに、外出できなかったり、身内以外の人と接することを避けたり、就労できない場合は、

・本人の性格やこれまでの辛い出来事により、対人不安、対人疲労、集団恐怖が強く、改善されていない

・精神的な障害の存在

などが考えられます。

これまでの状況を振り返り、不登校・ひきこもりを続けざるを得ない事情を把握し、地道に対応を考えてゆくことが必要となります。

不登校からの立ち直りのステップ

1 家の中で子どもの気持ちが安定してきている。

2 家族の気持ちも安定してきている。

3 学校も子どもに関心を持ちつつ見守ってくれている。

4 子どもの生活にリズムが出てくる。

5 子どもの生活リズムと家庭の生活リズムの波長があってくる。

6 子どもが家の中で能動感をもってやれること、楽しめることを見つけている。

7 遊びや趣味を楽しむだけでなく、ちょっとした家の用事や手伝いもするようになる。

8 子どもの興味や関心が、家の外の世界にも伸び始める。

9 これからどうしたいのか、学校をどうするか、将来の方向、といったテーマについても、子どもが自分なりに考えてみたり、話しあったりできるようになってくる。

10 子どもや家庭が、先の見通しが開けつつある実感を持ち始める。

11 先の見通しに向けての具体的な現実模索が始まる。

※「子どものための精神医学」 滝川一廣 医学書院 より抜粋。

いじめについての考察

人間集団では、必ずと言ってよいほど、いじめが起きます。

どうしていじめが起きるのでしょうか?

「いじめ」とは、

・相手に被害を与える行為があり

・双方の力に不均衡かあり

・行為に対する双方の認識・意識に差があること

です。

双方の認識・意識の差とは、

・加害者は「遊びだった」「被害者も楽しんでいた」「これくらいなら大丈夫だろう」「イジメられる側も問題がある」「被害者はいじられキャラだ」なとどと思っている、自分の行動を正当化する。

・被害者は「辛い」「傷ついた」「消えたい」「何をやってもムダ」「何を言ってもムダ」「自分はイジメられても仕方がない存在だ」などと思っている、助けを求めてもムダと感じる。

といった違いが生じていることです。

※加害者の認識・意識が、相手をイジメたい、相手をやっつけたい、相手を傷つけたい、と思っている場合もあります。この場合は、明らかに暴行罪、傷害罪などの犯罪となり、法的な対処が必要となります。

いじめを解決・防止するためには、

・加害者に対しては、行為に対する認識・意識を修正し、共感性を持たせる、言い訳や理由は積極的に聞かない。

・被害者に対しては、孤立を防ぎ、非難や、やり返すなどのアドバイスをしない。

・その他の者(傍観者)は、集団で加害者に対峙する。

ことが必要です。

傍観者は、いじめを不快に感じ、傷ついており、いじめを止めさせたいと思っています。しかし、加害者からの報復や、さらに状況が悪くなることを恐れ、何も行動できずにいます。いじめ解決・防止の鍵を握っているのは、傍観者です。

親や教師の日常的な態度や言動が、いじめを生む環境を作っていることを自覚することが必要です。

「子どもの行動は、大人の行動の映し鏡」なのです。

※上記は、「いじめの科学」 和久田学 日本評論社 より抜粋。

心理カウンセリングについて

当カウンセリングルームでは、お話しをじっくりとお伺いし、不安な気持ちや、怒り、悲しみなどの感情を十分に吐き出せるよう、話しやすい環境づくりを心がけています。

問題や内容によっては、思考を広げるお手伝いをしたり、問題の受け止め方を変えたり、新たな考え方を持てるよう、状況によってさまざまな検討を行ないます。

また場合によっては、アドバイス・助言をしたり、現在の心理状況を考えてみる、といったことも行ないます。

なお、強引に考え方を改めさせるとか、強制するといったことは一切ありませんのでご安心ください。ご自身の気持ちや考え方を整理し、自らより良い解決方法を発見したり、自ら気づきを得ることが最も大切なことなのです。

心理カウンセラーは、悩みや問題の背景にある、不安や怒り、悲しみなどの感情を敏感に感じとり、より良い方向に歩き出せるよう、お手伝いをさせていただく職業です。「お客様が主導となって問題を解決してゆくためのサポート役」「心のアドバイザー」「自分自身と向き合うための同伴者」「自己探索の旅の同伴者」なのです。そのため、心理カウンセラーには、場の空気を読んだり、さまざまな状況を把握して適切な対応をする力、共感力、想像力、などが求められます。

人は、他人に指摘されても決して変わることはありません。自ら気づくことで変わるのです。

生きていれば、悩みや問題は必ず発生します。これを人生の宿題として、自己成長・自己洞察の場であると理解します。決して他人が解いてはいけない問題なのです。

心の回復、心理療法の本質

カウンセリングや心理療法は、どのような原理で心を回復させるのでしょうか?

カウンセリングや心理療法の本質とは、どのようなものなのでしょうか?

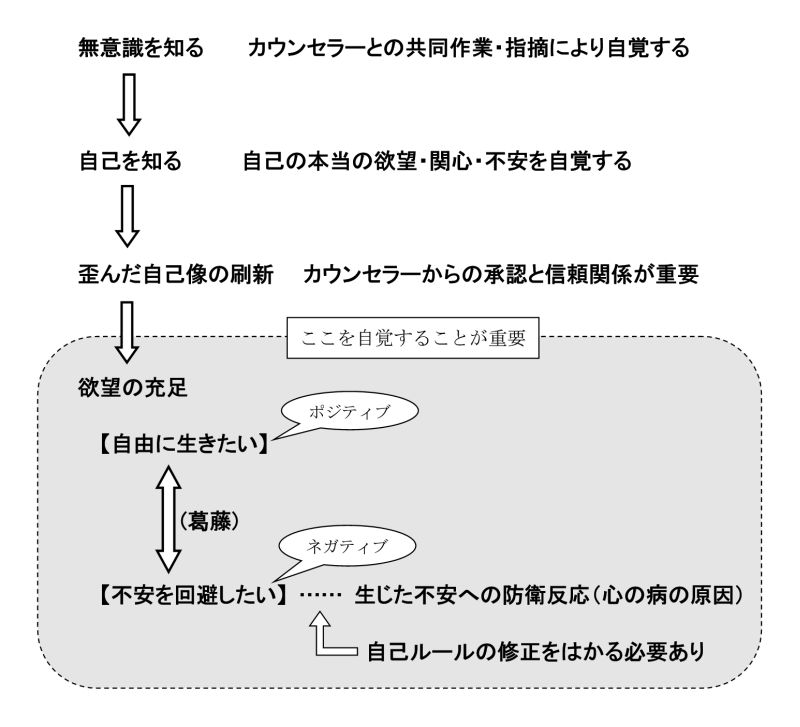

カウンセリングでは、まず、クライアント(お客様)の無意識を、クライアント自身が知る必要があります。

無意識を知ることは、とても困難です。そのためにカウンセラーが必要となります。

クライアントが自ら話すことによる気づき、カウンセラーからの助言、質問、問いかけなど、カウンセラーとの心の共同作業によって、クライアントは無意識を知るようになります。

次に、クライアントが、クライアント自身を知る必要があります。

クライアントが無意識を知ると、クライアントの本当の欲望や関心、不安などを、クライアントが深く理解するようになります。

それまでの、表面的な理解ではなく、本質的な自己の理解が進んでゆきます。

ここで初めて、クライアントの適応的ではない、歪んだ自己像を刷新する準備が整います。

自己の理解が極限まで達した時、自己の変容が起きるのです。

自己像を刷新するのは、とても怖いものです。そのため、カウンセラーとの信頼関係が重要となります。カウンセラーを信頼し、またカウンセラーから信頼されるという環境に身を置くことで、自己像を刷新することが可能となるのです。

信頼関係という、カウンセリング特有の関係性を構築することで、クライアントは安心してカウンセラーに心の奥底をさらけ出し、身をゆだね、承認され、寄り添ってもらい、どんな自分でも受け入れられるという自由な心的環境によって、自己像の刷新が生まれるのです。

このような流れで、クライアントの自己像が刷新され、クライアントの欲望が充足されます。

クライアントは、「自由に生きたい」と「不安を回避したい」という2つの葛藤をかかえています。

「ポジティブな感情」と「ネガティブな感情」がぶつかり合っています。

「不安を回避したい」思いや「ネガティブな感情」は、心の防衛反応であり、心の病の原因にもなります。

これまでの自己のルールを修正することで、新たな生き方を発見し、心は回復してゆくのです。

当カウンセリングルームの4つの特徴

1 当カウンセラーは 心理カウンセリング と 法律 の専門家です。

2 地元で開業し、業務歴が20年以上 あります。

3 閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の場所です。

4 傾聴 はもちろん、心理状況分析や助言・回復支援 も行ないます。

カウンセリング料金

※各コース間の変更は可能です。初回は時間単価コース、2回目以降は6回コース、といった選択をお勧めしております。

:2,000円(15分当り)

:2,000円(15分当り)(※1)

:2,000円(15分当り)(※1 ※2)

所要時間は、初回の場合、2時間前後かかることがあります。

お客様より、お時間のご指定もお受けいたします(1時間まで、2時間まで、など)。

●6回コース :43,000円

1回60分を6回、又は6時間分のコースです。料金は、初回時に全額お支払いください。

●9回コース :63,000円

1回60分を9回、又は9時間分のコースです。料金は、初回時に全額お支払いください。

●12回コース :83,000円

1回60分を12回、又は12時間分のコースです。料金は、初回時に全額お支払いください。

:2,000円~8,000円(1往復)(※1)

料金は文面の長さやご相談内容によって異なります。お客様よりご相談内容をお送りいただいた後、当方より料金のお見積りをいたします。

:30,000円

複数回のカウンセリングが必要となります。別途、カウンセリング費用が発生します。

病気の診断はいたしません。心理分析は、当職独自の見解によるものです。

裁判所・役所等の公的機関への提出を目的とした作成はいたしません。

(※1)電話・メール・オンラインカウンセリングの料金は事前にお支払いいただきますが、内容によってはお受けできない場合がございます。(料金を多くお振込みされた場合、残金は返却いたします)

【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ

(※2)オンラインカウンセリングはZoomを使用します。詳しくは【Zoomオンラインカウンセリングの流れ】をご覧ください。

※匿名希望のお客様は、ご予約時のお名前や、お振込み者名を、ご自由にお決めください。

※健康保険は使えません。また当方のカウンセリングは医療費控除の対象となりません。

※当カウンセリングルームは『完全予約制』となっております。

※ご予約時間に遅刻された場合

交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

お問い合わせ

○電話:048-786-2239

○Mail:hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp

○営業時間:9時~20時

○休業日:日曜日及び祝日

○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43

![]() (JR桶川駅西口より徒歩8分)

(JR桶川駅西口より徒歩8分)

【駐車場あり】

※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。

面談カウンセリングの流れ

お客様からのお電話・メールによる予約

![]() 048-786-2239

048-786-2239

![]() メール

メール

![]()

当カウンセリングルームよりお客様へ予約日時のご連絡

![]()

面談当日(料金は当日お支払いください)

埼玉県の心理・精神保健福祉に関する主な機関

[埼玉県立精神保健福祉センター]

埼玉県北足立郡伊奈町小室818-2 電話:048-723-3333

[埼玉県立精神医療センター]

埼玉県北足立郡伊奈町小室818-2 電話:048-723-1111

[社会福祉法人 埼玉いのちの電話]

電話 (フリーダイアル)0120-783-556 電話:048-645-4343

[児童虐待ダイヤル]

さいたま市以外の埼玉県内 休日・夜間 電話:048-779-1154

[こころの電話]

さいたま市以外の埼玉県内 電話:048-723-1447

[埼玉県配偶者暴力相談支援センター(婦人相談センター、DV相談)]

配偶者暴力に関する電話相談 電話:048-863-6060

[児童相談所]

中央児童相談所 埼玉県上尾市上尾村1242-1 TEL:048-775-4152

南児童相談所 埼玉県川口市芝下1-1-56 TEL:048-262-4152

川越児童相談所 埼玉県川越市宮元町33-1 TEL:049-223-4152

所沢児童相談所 埼玉県所沢市並木1-9-2 TEL:04-2992-4152

熊谷児童相談所 埼玉県熊谷市箱田5-13-1 TEL:048-521-4152

越谷児童相談所 埼玉県越谷市恩間402-1 TEL:048-975-4152

草加児童相談所 埼玉県草加市西町425-2 TEL:048-920-4152

さいたま市北部児童相談所 さいたま市浦和区上木崎4-4-10-4階 TEL:048-711-3917

さいたま市南部児童相談所 さいたま市浦和区上木崎4-4-10-4階 TEL:048-711-2489