中学2年 理科 戻る

目次

| 単元1 化学変化と原子・分子 1章 物質の成り立ち 1.熱分解 2.水の電気分解 3.物質をつくっているもの 2章 いろいろな化学変化 1.物質が結びつく化学変化ー化合 2.化学反応式 3.酸素と結びつく化学変化ー酸化 4.酸素をうばう化学変化ー還元 3章 化学変化と物質の質量 1.質量保存の法則 2.化合する物質の質量の割合 4章 化学変化と熱の出入り 1.熱を発生する化学変化 2.熱を吸収する化学変化 |

単元3 電流とその利用 1章 電流と回路 1. 2. 3. 2章 電流と磁界 1. 2. 3. 4. 3章 電流の正体 1. 2. |

| 単元2 動物の生活と生物の進化 1章 細胞のつくりとはたらき 2章 生命を維持するはたらき 3章 行動のしくみ 4章 動物のなかま 5章 生物の進化 |

単元4 気象のしくみと天気の変化 1章 気象観測 2章 大気中の水蒸気の変化 3章 前線の通過と天気の変化 4章 日本の気象 総合問題 |

■ 単元2 動物の生活と生物の進化

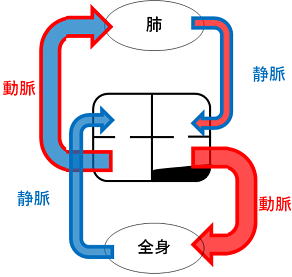

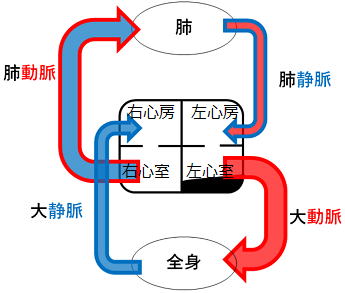

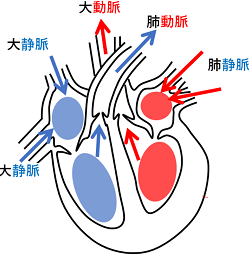

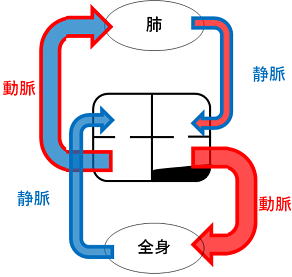

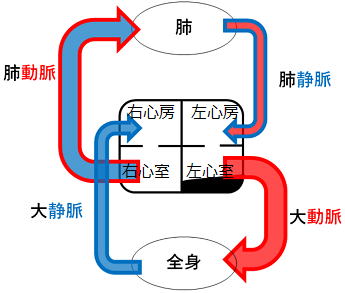

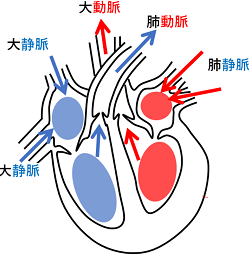

■血液の種類

血液の種類:2種類ある。

①動脈血…酸素が多く、二酸化炭素が少ない血液。あざやかな赤色をしている。

②静脈血…酸素が少なく、二酸化炭素が多い血液。暗い赤色をしている。

※肺動脈という血管だが、静脈血が流れ、肺静脈という血管だが、動脈血が流れています。

・血液は心室から出て、心房にもどる。

・心臓から出る道が動脈。 心臓へ戻る道が静脈。

→ だから動脈は心室につながっていて、静脈は心房につながっている。

■ 単元4 気象のしくみと天気の変化

ある場所のある時刻における大気の状態を表す要素を気象要素という。

気温、気圧、湿度、風向風速、降水量、雲量などである。

[気圧] 空気の重さによる圧力を気圧(大気圧)という。

地上より上空のほうが気圧が低い

気圧の単位はhPa(ヘクトパスカル)が用いられる ※ 1hPa=100Pa

海面と同じ高さのところの気圧を平均すると約1013hPa(1気圧)

まわりより気圧の高いところを高気圧、低いところを低気圧といい、

高気圧の中心付近では天気が良く、低気圧の中心付近では悪くなることが多い。

気圧は、高い場所ほど低くなるので、気圧を比較するときは同じ時刻に

高さの異なる地点で測定した気圧を海面の高さの値に直す。

[気温]

大気の温度を気温という。気温を測定する場合、地上約1.5mの高さで測る。

気温の変化は日光が地表面をあたため、それが大気に伝わって大気の温度が変化する。

水は暖まりにくくさめにくいので、海上の気温の変化は、陸上より小さくなる。

晴れた日であれば、気温は昼過ぎ(午後2時頃)最も高く、明け方が最も低くなる。

気温の測定には温度計や、乾湿計の乾球温度計などが用いられる。気温の単位は℃である。

[湿度]

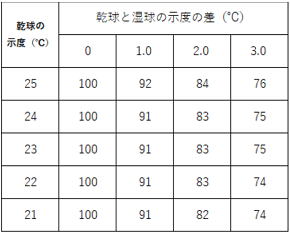

空気の湿り気の度合いを表すのが湿度で、%で表す。湿度は乾湿計を用いて測る。

晴れた日の湿度は、気温と逆の形の曲線になる。

※乾湿計で湿度を出すには、乾球の示度と、乾球と湿球の示度の差から求める。

[風]

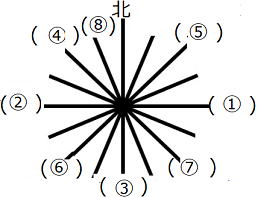

風の様子は風向と風力で表す。風向は吹いてくる方向を指し、風力は0〜12まである。

[風向]

風向・風力は、建物など障害物のない開けた場所で観測する。観測には風向風速計を用いる。

[雲量]

空全体に対する、雲におおわれた部分の割合を雲量という。

0から10まで11段階に分ける。

雲量が0〜1が快晴 2〜8が晴れ 9〜10がくもりである。

| 問 ①右図は16方位を表しています。①~⑧の方位を書きなさい? ②雲量について、下の( )内に数字を書きなさい。 雲量が ( )~( ):快晴 ( )~( ):晴れ ( )~( ):くもり |

|

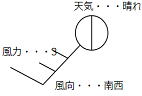

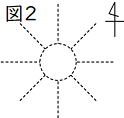

天気図記号

![]()

| 問 右の天気図記号をみて、 ① 天気 ② 風向 ③ 風力 を答えなさい。 |

|

① 天気:晴れ ② 風向:南南東 ③風力:3

・霧は地表付近の空気中に浮かんだ非常に小さな水滴です。

・雲は上空の水滴や氷の粒である。水蒸気を含んだ空気の温度が下がり、露点をすぎて飽和水蒸気量を超えた水蒸気が水滴となる。

・放射冷却などで地面の温度が下がり、それによって地表付近の空気の温度が下がると霧ができる。

・空気が上昇すると上空は気圧が低いので空気が膨張して温度が下がります。

夏の強い日差しに暖められたりして温度があがると空気は上昇します。

・暖かい空気と冷たい空気がぶつかると暖かい空気のほうが押し上げられる。空気の上昇する動きを上昇気流といいます。

上昇気流があるところは一般に天気が悪い雪や雨など、上空から落ちてくる液体や固体の水を降水といいます。

・地球上の水は太陽光エネルギーによって気体、液体、固体と変化しながら循環しています。

・雲を形成している水滴や氷の粒が落下してこないのはなぜか。(非常に小さいから)。

・雲を形成している水滴や氷の粒がどうなると、雨や雪として落ちてくるのか。(互いにぶつかりくっついて大きな粒になる)

■空気中の水の変化

|

(1) ①~④に当てはまる言葉や数を書きなさい。(①は言葉 ②は単位 ③は言葉 ④は数字)

(2) 1m3の空気中にふくまれる水蒸気量が 5.1g/m3で、飽和水蒸気量が6.8g/m3のとき,湿度は何%ですか。 |

(1) ①水蒸気 ②g/m3 ③飽和水蒸気量 ④100

(2) (5.1/6.8)×100=75 75 % (3) (19.8/39.6)×100=50 50%

(4) (9.4/17.3)×100=54.3 54% (5) 39.6×0.75 29.7g

(6) 気温が5℃で、湿度が50%の水蒸気量は6.8÷2=3.4 3.4なので気温は-5℃

(7) 気温が15℃の飽和水蒸気量は12.8gなので12.8×0.375=4.8 飽和水蒸気量4.8gになる気温は0°

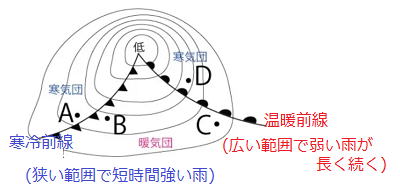

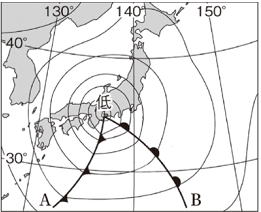

■前線の通過による天気の変化

| 温暖前線は西から東(北東)に移動して天気が変化します。 雨の範囲は温暖前線の前方(図のDのあたり)と寒冷前線の後方(図のAのあたり)になります。 D地点では弱い雨が降っているが、やがて温暖前線が通過して雨がやみ、気温が上がります。 Bの地点では雨はまだ降っていないがやがて積乱雲が発達して強い雨が降り出し、気温も下がります。 等圧線は通常1,000 hPaを基準に20 hPa間隔で太い実線が描かれ、4 hPaごとに細い実線が描かれます。 |

|

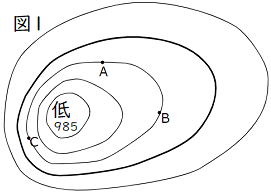

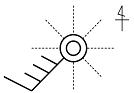

| 問 (1) 気圧は上空と地上ではどちらのほうが高いか。 (2) 1気圧は何hPaか (3) 図1の等圧線について、問いに答えなさい。 ①A地点の気圧を求めなさい。 ②B地点での風向きを次のア~エから選びなさい。 ア)西 イ)東 ウ)北西 エ)南東 ③図のB地点とC地点ではどちらが風が強いか。 (4) 乾湿計では湿球の温度は空気が乾燥するほど低い。なぜか。説明しなさい。 (5) 図2にくもり、南西の風、風力4を表す記号を書き込みなさい。 (6) 全体の7割ほどが雲で覆われ、残りの3割程度、青空が見えていた。 このときの天気は? (7) 中心付近に下降気流があるのは高気圧、低気圧のどちらか (8) 風向きが等圧線に対して直角にならないのはなぜでしょう。 |

|

| 答 (1)地上 (2)1013 hPa (3) ① 996hPa? ② エ ③ C地点 (4) 湿度はおおっているガーゼの水が蒸発するとき、熱を奪って温度が下がるが 空気が乾燥すると水も蒸発しやすくなるため (5) 右図 (6) 晴れ (7) 高気圧 (8)地球の自転により、北半球では進行方向に対し右向きの力を受けるから |

|

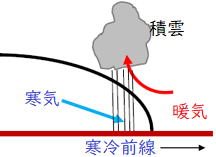

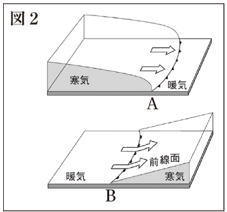

寒冷前線 ![]()

寒気が暖気を押し上げる

積雲、積乱雲

短い時間(狭い範囲)、強い雨

通過後、北寄りの風、気温が下がる。

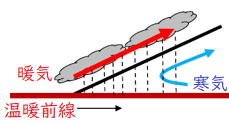

温暖前線 ![]()

暖気が寒気の上にはい上がる

乱層雲、層雲、層積雲、高積雲、巻積雲、巻雲、巻層雲、高層雲

長い時間(広い範囲)に弱い雨

通過後、南寄りの風、気温が上昇

閉塞前線 ![]()

寒冷前線が温暖前線に追いついた前線。閉塞前線ができると低気圧は消滅する。

停滞前線 ![]()

寒気と暖気が同じ勢いでぶつかり、あまり動かない、梅雨前線、秋雨前線

| 問 図1は日本付近の天気図にみられた低気圧と前線、図2は図1のA,Bの前線の断面図を模式的に表しています。 次の問いに答えなさい。 (1) Aの前線、Bの前線は何前線でしょうか。 また、近くで発生しやすい雲をそれぞれ1つずつあげなさい。 A( 前線) A( 雲) B( 前線) A( 雲) (2) 短い時間に強い雨が降るのはA, Bどちらの前線か答えなさい。 |

|

(1) Aの前線、Bの前線は何前線でしょうか。

また、近くで発生しやすい雲をそれぞれ1つずつあげなさい。

A(寒冷前線) A( 乱層雲 )

B(温暖前線) A( 積乱雲 )

(2) 短い時間に強い雨が降るのはA, Bどちらの前線か答えなさい。

A…(答)

Bは温暖前線 であることがわかりますね。Bでは、雲が横に広がっていきます。

つまり、雲が層状になるわけです。このような雲の一つに、 乱層雲があります。

■前線の通過とグラフ

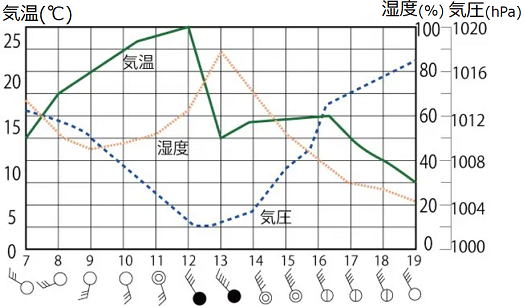

| 右図はある日の7時から19時までの気温、湿度、気圧、天気の変化を表したものです。 12時から13時の間で気温が下がり、風向きが変わり雨が降り始めているので、寒冷前線が通過したと判断できます。 気圧は下がり、湿度は上昇しています。 |

|

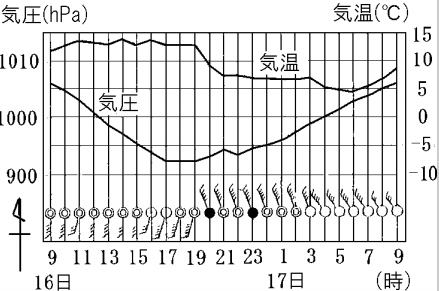

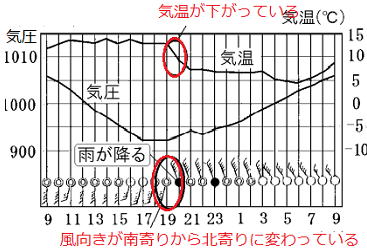

| 問 右のグラフはある年の5月16日から17日にかけて前線が通過したときの天気の変化のようすを記録したものである。 (1) 前線が通過したのはいつごろと考えられるか。 16日の( )時から( )時ごろ。 (2) 通過した前線は何前線か? |

|

解説

(1) 16日の( 19 )時から(20)時ごろ。 (2) 寒冷前線

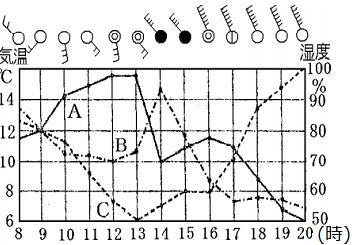

| 問 右の図はある日の8時から20時までの気象観測の結果である。各問いに答えなさい。 (1)気温を表しているのはA~Cのどれか。 (2)前線が通過したのは何時から何時のあいだと考えられるか。 (3) このとき通過した前線は。 (4)通過した前線を(3)と考える理由を「気温」「風向き」の語句を使って解説しなさい。 (5)この日の14時~15時の天気はア~オのどれに近いでしょう。 ア 晴れ イ 乱層雲があり、しとしとと弱い雨が降っている ウ 積乱雲があり激しく雨が降る エ うすい雲のくもり オ 雪 |

|

答 (1)A (2)13時から14時 (3)寒冷前線 (4) 気温が下がり、風向きが北寄りに変わった。 (5)ウ

一般的に、

寒冷前線付近では積乱雲が発生し、強い雨が短時間降る。

反対に温暖前線付近では長時間弱い雨が続く。

|

シベリア気団 |

|

| 日本の天気について( )に当てはまる語句を書きなさい。 ① 日本の春と秋は、低気圧と ( )高気圧が次々に日本列島付近を通過し 天気が周期的に変わる。 この低気圧と高気圧は、ユーラシア大陸の南東部で発生し 中緯度帯上空の ( ) の影響を受け、西から東へ向かって動いて いる。 ② 日本は6月ごろ冷たくしめったオホーツク海気団と、あたたかくしめった ( ) 気団が発達し、接して勢力が釣り合うようになる。このときできる停滞前線を ( )前線という。 ③ 日本の夏は ( )高気圧が発達し、あたたかくしめった ( ) 気団におおわれる。このため高温多湿で晴れることが多い。 日中の強い日射しのため、強い上昇気流が生じ、 ( )が発生し、雷をともなう夕立が降ることがある。 ④ 夏の終わりから秋にかけては、熱帯低気圧が発達して、最大風速が (17 ) m/s 以上になった ( )が日本に接近、上陸する。 これの中心では強い ( )気流が発生している。 また、等圧線の間隔が狭く、( )状で 前線をともなわない。 ⑤ 日本の冬の時期は、ユーラシア大陸が冷やされ、大陸上で ( )高気圧が 成長する。 高気圧の中心付近には、冷たく乾燥した大きな空気のかたまりができ、 これは ( )気団と呼ばれる。西に高気圧、東に低気圧があることから この気圧配置を ( )の気圧配置という。 このため、強い季節風がふくことがあり、その風向は( )である。 この風のため、日本海で温かい( ) をふくんで空気が上昇し、筋状の雲ができ、日本海側で多くの ( 雪 ) を降らせる。 いっぽう、太平洋側は晴天で湿度は ( ) くなる。 |

答

| ① 日本の春と秋は、低気圧と ( 移動性 )高気圧が次々に日本列島付近を通過し 天気が周期的に変わる。この低気圧と高気圧は、ユーラシア大陸の南東部で発生し 中緯度帯上空の ( 偏西風 ) の影響を受け、西から東へ向かって動いて いる。 ② 日本は6月ごろ冷たく湿ったオホーツク海気団と、あたたかくしめった ( 小笠原 ) 気団が発達し、接して勢力が釣り合うようになる。このときできる停滞前線を ( 梅雨 )前線という。  ③ 日本の夏は ( 小笠原 )高気圧が発達し、あたたかくしめった ( 小笠原 ) 気団におおわれる。このため高温多湿で晴れることが多い。 日中の強い日射しのため、強い上昇気流が生じ、 ( 積乱雲 )が発生し、雷をともなう夕立が降ることがある。 ④ 夏の終わりから秋にかけては、熱帯低気圧が発達して、最大風速が (17 ) m/s 以上になった ( 台風 )が日本に接近、上陸する。 これの中心では強い ( 上昇 )気流が発生している。 また、等圧線の間隔が狭く、( 同心円 )状で 前線をともなわない。   ⑤ 日本の冬の時期は、ユーラシア大陸が冷やされ、大陸上で ( シベリア )高気圧が 成長する。 高気圧の中心付近には、冷たく乾燥した大きな空気のかたまりができ、 これは ( シベリア )気団と呼ばれる。 西に高気圧、東に低気圧があることから この気圧配置を ( 西高東低 )の気圧配置という。 このため、強い季節風がふくことがあり、その風向は( 北西 )である。 この風のため、日本海で温かい( 水蒸気 ) をふくんで空気が上昇し、筋状の雲ができ、 日本海側で多くの ( 雪 ) を降らせる。 いっぽう、太平洋側は晴天で湿度は ( 低 ) くなる。 |

|

| 問 (1) 低気圧は①、②のどちらでしょう。 (2) ( )の中に高気圧、または低気圧を入れ、文章を完成させなさい ( )の場所の地表からは、風が吹き出す。( )の場所の地表には、風が吹き込む。 したがって、( )から( )に向かって、地表に、風は吹く。上空では、風の向きは逆方向である。こうして、空気は循環している。 実際の地表での風の向きは、( )から( )に向かって真っ直ぐでは無く、地球の自転のため、じゃっかん、斜めになる。北半球では風は右にそれるが、南半球では左にそれる。 |

|

答 (1) 低気圧は①。

(2) (高気圧)の場所の地表からは、風が吹き出す。(低気圧)の場所の地表には、風が吹き込む。

したがって、(高気圧)から(低気圧)に向かって、地表に、風は吹く。

上空では、風の向きは逆方向である。こうして、空気は循環している。

実際の地表での風の向きは、(高気圧)から(低気圧)に向かって真っ直ぐではなく、

地球の自転のため、じゃっかん、斜めになる。北半球では風は右にそれる。南半球では左にそれる

| 問 乾湿計をみると乾球が24℃,湿球が21℃を示していました。このときの気温は何℃ですか。また、湿度は何%ですか |

|

答 24℃ 75%