|

19世紀の英国のモラルと芸術。産業革命による繁栄のなかヴィクトリア女王時代に裸体画が発展していった過程をたどるとある。 だが、過程をたどりだすと所詮言い訳。神話の世界ではこうだとか、文学ではなんだとか、美しいと思われるものを留め置きたいということでしかないだろうに。テオドール・ルーセル「読書する少女」は単にそうした約束事を守らない、個人的な趣味の絵であるが故に批判の的になる。エドワード・ジョン・ポインターの「ディアデーマを結ぶ少女」なども可愛いだけなのだが、当時の世相としての少女売春が告発された時期とぶつかり、助長しているとみられて批判を浴びる。 もっとも、男性であるわたしの視点が”自分にとって都合のいいもの”が最上であることは否めないではあろう。 では、偏見に満ちた感想を! 女性像に対する基本はジョン・テニエルの「ピュグマリオンと彫像」に見出す。自ら作った彫像ガラテアの虜になるキプロス王ピュグマリオン。絵そのものはたいしたことはないが、その過程を言うならこれ以上は望めまい。その意味でローレンス・コウ「ウェヌスとタンホイザー」は男女の役割分担がはっきりしていて、古典的だが、立ち上がろうとする男にすがりつく媚態を美しく感じる。 フィリップ・ウィルソン・スティア「ヴィーナスの化粧」はタッチがおもしろい。ハーバート・ドレイバー「イカロス哀悼」、男の構図をこうした形で眺めようとは思わなかった。寝ているものを足先から覗き見るのは、セクシャルではないのか? 女性を最も感じたのはジョン・コリア「まじない」。火にかけた壷に薬品を垂らす呪術師の、闇に映し出される姿であった。腰から背骨の捩れ方が好きだ。  写真や映像も展示されている。初期の写真など、見せるためというよりも個人的な興味でしかないだろう。ルイス・キャロルも災難である。映像に至っては、今なら随分な厚着だあ・・・という感想しかないが時代を遡るならエロとしか表現できなかっただろう。無理無理お笑いにしているものもあるけれど、そういうことね。 と き:8月31日まで 10:00〜17:00(月曜休館) ところ:東京藝術大学大学美術館 東京都台東区上野公園 観覧料:一般 1300円、高大 800円、中学以下無料 http://www.geidai.ac.jp/museum |

|

”ギャラリーたぴお”が”キャバレーたぴお”になる2週間。そのイベントとして7月22日に詩の朗読会が開かれた。 第1部は雨月物語の朗読。嘉藤師穂子、綾部清隆、森れいの各氏による「菊花の約(ちぎり)」。ご存知の方も多いだろうが、「菊花の約」とは九月九日の重陽の節句のこと、その日に戻ると約束をしたのだが閉じ込められて帰れない。しかし約束を違えるくらいならと古人の言葉に従って、自ら死を選び霊魂となって約束を果たしにくる話。義弟もまたその仇を討ちにいく。 有名な話ではあるがわたしも主人公の名前までは知らない。今回は全体として構成が飽きる。腹掻っ捌いてまで約束を守る、という切迫度がない。また霊という存在には、やはり夏の納涼大会としての一面もあのだろうし。淡々としすぎかな。それぞれのメンバーは自作詩の朗読では定評があるのですが・・・。 続いては中野頼子氏によるシャンソン。ジョルジュ・ムスタキ「わたしの孤独」、独りだけれど孤独と一緒だから独りじゃない。なんというか、言葉のマジックに囚われるとこういう歌詞になるのかな。もう一曲はエレット・ピアフ「愛の賛歌」、悲しみのなかで歌う。空が落ちようと海が荒れようとも。 第2部は小樽詩話会のメンバーを中心とした自作詩の朗読である。  朗読・木田澄子氏 函館の木田澄子氏「きみの眠り」、ウォシュレットに流れ込む水の音。ああ、わたしのじゃあない。昨日に流れるあなたの愛。なんとも自分の言葉が自在に流れ込み、ザァアアァと音が聞こえるのがすごい。木田さんの作品は音がいい。 次いで村田が作品「夏の太鼓」を渋谷で仕込んだ朗読方でチャレンジした。それと「野薔薇」を。三人目の朗読は小樽から参加の長屋のり子氏、わたしたちの浴槽・・をクリアな声で満たしていく。詩誌饗宴主宰の瀬戸正昭氏は「北方文芸」別冊6に掲載された作品から「まゆこのふゆやすみ」を読み上げる。ラスボスは萩原貢氏。みょうけん市場を徘徊する猫の物語、生き様。夢うつつに消えていく”あばよ”の姿。猫の詩は評判がいいらしい。なんだろう、飼ってはいなくても確かに猫は詩になるんだよなあ。当日の総合司会は青木崇氏。 キャバレーたぴお展は8月2日(土)まで開催。札幌市中央区北2条西2丁目仲通り東向き。TEL.011-241-6301 リンクの鈴木順三郎氏は今回はTシャツ勝負です。 |

|

東京渋谷にある”レンタルスペース渋谷サンクス”で朗読会が催された。

会場はインターネットで調べていて、なんとなくカラオケBOXのでかいやつ。つまり音響に関しては心配なし。照明も調整できて雰囲気がある。 東京はそれほど暑くはなかった。しかしわたしは風邪の治りかけで、クーラーと外気の差が大きくて蒸すから、体調がよくない。で、朗読順は二番目と落ち着かない。しかしお隣にいたのが北海道出身の葵生川玲氏。その横も北海道増毛出身のささきひろし氏で、彼が朗読のトップ。後で北海道ということで湯村倭文子氏ともお話させていただいた。 共通の話題でリラックスでき、なんとか作品「窓」「窓II」「雷鳴」といずれも詩集「海からの背骨」に掲載したものを朗読した。遠めのところからでは、宇都宮の神山暁美氏と綾部健二氏が朗読、ともに栃木県詩人協会にも所属。 「さやえんどう」の堀口精一郎氏は”墓”の題材の詩。じーさんとは言われても、ばーさんとは言いづらく、同じ墓には入らないと宣言されて・・・他に詩集「神の魚」などから二編。 中田紀子氏は文字の色・数字の色など共感覚の話からはじめて、野菜の吸い上げる水の色まで。 山岡遊氏には”正”の声を聞く思いがした。引っ掛けるというか、英語なまりの変則イントネーション風であっても、バイタリティがある。内容は「しあさってのジョー」シリアスで、しかし笑っちまった。  村山精二氏 幹事のひとりである村山精二氏は詩集「特別な朝」より「バカヤロー」を朗読。ユーモラスでありながらリアリティが勝る。五歳の子からには、あーそうだよなあ。 詩集「うしろめたや」の山田隆昭氏はサービス精神旺盛でついにはグリコのパフォーマンスまで。今回の男性陣はわりとユーモラスに日常を扱う作品が多くみられた。司会のチャリンコライダー長谷川忍氏チャリンダー。対するに女性は音楽風に扱う方が多かった。スキャットと詩を披露、亡き夫に捧ぐうたの琴天音氏。西野りーあ氏などはひとつの作品を二通りの読み方で聞かせてみせ、印刷の言葉ももとは音と言い切る。 懇親会に移ってはなべくらますみ氏と名刺の交換。スピーチありのカラオケにダンス。本当に型に囚われているのは自分だなと思った。不完全燃焼の恋をテーマに朗読された水島美津江氏と、カラオケ片手に踊って頂くがやはり左手一本でのリードは難しい。 豊岡史朗氏は幹事のお一人。ショートを四編朗読の阿蘇豊氏、関西弁の中井ひさ子氏、サクラを取り上げた鈴木東海子氏。もうひとりの司会有松佑子氏は水平なリーチを。で、タバスコをマラカスの如くかけるといいながら、甘く柔らかな言葉使いの萌木碧水氏は受付も担当していたが、HP/Blue Waterも開設中。 |

|

実のところ橋本氏の書く作品自体はどちらかといえば、抽象的であり、けっして読みやすいとは言い難い。(抽象的なんぞとは絶対に、ムラタにだけは言われたくないと思っているかもしれないが・・・) 橋本氏の朗読は一見平明でせっかちにも聞こえるし、気分屋の表情がでるときもある。しかし、たゆたうが如くに聞かせること、語ることが同時に並列している人なのだ。聴衆をきちんと考慮し、別の言い方をするなら計算ができると言えるのではないか。聞いていて芯がある。 作品「春」少女の描くいびつな丸。円を伝い歩いて届かないまま、虚空に飛ぶ。そして水を称え波紋を切る。水の中へ声を溶かす。水の暖かな温度を指に吸い付けながら、わたしと少女の存在がオーバーラップする。季節のなかに失われていく少女とは誰だろう。見据えながら、立ち止まっているわたしとの距離。 「帰路」ではポケットのなかでマンゴスチンがその存在を重さによって誇示をする。なでつける指の感触が、まるで乗り合わせたバスのなかに閉じられたわたしと同乗した少女の視線のようだ。重さから生まれるものは、なつかしい感触としての誕生と完熟したことによる死の予兆の両方ではないのか。 淡々としていながら内側に泣きそうな、いまにも割れそうな声がかくれ、収束していく。  橋本征子氏 |

|

6月27日札幌時計台ホールで行なわれたJPレヴュー ポエトリー・リーディングは、日本現代英米詩学会の前夜祭として、全国の俳人・歌人も参加した朗読会であった。

なんといっても短歌などの朗読がどのように読み上げられるのか興味深深であった。 結城文氏は屋久島という統一のテーマで連綿と詠む。こうした連続したテンポで聞くとは思わなかった。しかしなにせはじめての体験ではあったが、木のこと、雨のことなどのひとつひとつが母の心に乗り移る。畳み込むような迫力ある25首。 次いで、俳句では橋本圭好子氏が古代ローマ、イタリアからアルハンブラまで地名を織りこむ。リズムにのせる。まったく五七五は日本のリズムであり、身体に染み付いているのかとつくづく思う。各地を歩き回る楽しみを刻みこんでいく。 加藤耕子氏は俳句25句を披露。”石となりたる人の影”などといわれると、ヒロシマの原爆で焼きついた石段のことを思わずにいられない。 さらに季語というものを用いること、”見たもの”を歌い上げる俳句のことについてのお話があった。ただわたしは、見たイコール正しさが立証されたかのような発言を嫌う癖がある。往々にその見たという事実が痛みという自我の話にすりかわることも多い。こんな理解の足りないわたしとしては、季語の話をもう少し落ち着いてから聞きたかった。うまく聞けなかった。 森田孟氏は短歌。ガリレオの斜塔について丁寧に説明を加える。たしかにテーマが統一されているなら、補足は不要な蛇足にしかならない。しかし多彩な内容である場合は、区切りをつけてもらったほうが分かり易い。はじめて「イタリア紀行」の楽しみもわかるというものだ。  懇親会にて 朗読の終わった作品についてのいくつかを司会の高市順一朗氏が取り上げて解説してくれたのも、不案内なわたしにはありがたかった。 |

東宝7/5先行上映 7/12より封切り |

|

ジャパン・ポエトリー・レヴュー/日本英米詩学会が主催となり詩・短歌・俳句の朗読会が開催された。

わたしは仕事の都合があり少し遅れて着いた。すでに朗読が始まっていたので静かに階段を昇る。札幌時計台ホールははじめて。床がミシミシ音を立てる木の構造でちょっと驚いた。 本州から参加の梢るり子氏。作品「散華」「まだらの紐」など四篇を披露。淡々とした朗読であるが、木の部屋での語りはとても柔らかい。透き通るようだ。 高市順三郎氏は詩誌「JAPAN POETRY REVIEW」の編集長。当日の司会を熊谷ユリヤ氏とともに兼ねる。高市氏によるとロシアの声、北ドイツの声、オランダの声。朗読は北へいくほどいいとのことである。 野口忠男氏の作品「オフェーリアの歌が聞こえる」では暗黒の湖底、埋葬された記憶。先祖の呪文と命の樹液が交じりあうように、光にうたれている。曳きこまれるような語り口。 加藤茶津美氏は、久し振りの朗読。時計台の鐘の音を背にして、作品「案内人」では喪失するふるさとの痛みを、びしょ濡れの若さの位置からなぞる。  朗読 加藤茶津美氏 斉藤征義氏健在。「八月の父の行方」を追って何百行の道程を行くことか、まだまだ半分にも満たないだろう。 今回の朗読会は短歌・俳句などの朗読があり印象深かった。次回紹介の予定。 参加朗読者: 森れい 入谷寿一 綾部清隆 結城文 橋本圭好子 梢るり子 野口忠男 渡辺宗子 加藤茶津美 桜井良子 矢口以文 熊谷ユリヤ 渡会やよひ 大貫喜也 安英晶 森田孟 加藤耕子 橋本征子 村田譲 斉藤征義 原子修 高市順一郎(敬称略) |

|

千歳民報のコラムを5月から担当している。

最初はあまり乗り気でもなかったのだが、妻からみんなやってることだよなどと言われると、負けん気がムラムラと起きてきた。 しかし地方紙というのは地域住民にとっては確かに、情報のヤマである。千歳民報の場合とくに苫小牧方面の情報が多い。確かに千歳恵庭は、気候などは圧倒的に太平洋よりであることは否めない。ただ勤務地は札幌よりなのではないかなと思うが、どんなものかな。文化的には中途半端なエリアだから。 で2週に1回ということで1年間やるのだが、月に2回と勘違いしていて大変なことになった。このペースだと8月は3回ということになる。出来る限りは季節的な話題を提供したいと思っているが。 22日はタイトル”水の月の水の音”。妻には最初と最後の文体が違うのはダメだ、と指摘される。落語なんだけど・・・との申し開きは却下されてしまった。ええい、次回タイトル”イマ・イル・トコロ”携帯電話のお話から。  6/20掲載 水の月の水の音 ところで6/21号に穂別の斉藤征義氏が脚本(だと思った)の「田んぼdeミュージカル」の開催日程が掲出されている。町内のジジババ様たち平均年齢74才が崔洋一監督のもと踊るというのがすごい。28日は苫小牧(tel.0144-37-8182)。札幌は来月12〜18日に狸小路6丁目のシアター・キノで上映、写真展もあるとのこと。富良野も8月に予定されている。埼玉映画祭にも出るとか・・・ また小樽の高橋明子氏がプロデュースして、苫小牧の丸井今井でアフリカ展が開催中とのこと。アフリカミュージシャンの楽器なども取り扱っているとのこと。こちらは24日まで。ところでわたし、このごろ詩を書いてない? |

|

「れんが資料展示室」は陶芸の町の特色というか、最初の焼き物としての”れんが”を展示している。 ”れんが”なんかどうするのか、とは思ったがけっこうおもしろい。国によってサイズが異なるのは、やはり身長とかの問題もあるのかな。色が赤い、白っぽいとかは土のせいだろう。かじってみるなら味も違うのだろう。そして”れんが”にも家の商号などを刻んだものとか、囚人が刻んだ戯言とかもある。 これらは実際に使われたものを、たぶんその建物が取り壊されるときに拾い集めたのだろうか。であるなら、囚人が刻んだ戯言は何十年たってから、ようやく開放されたものだろうかと。 もうひとつ「北のやきもの展示室」では個性的な壷などが楽しい。鈴木のり子「つまり私って何」という壷は、組んだ腕のなかに置かれた自分の首が問いかける。この壷は是非にも縄文式土器と一緒に未来に埋めておいて欲しいものだ、そう思って笑える。 「Self Portrait」はくらげを逆さまにして、たなびかせているような不思議な形。銅の色をしたガラスで、台は鏡になっている。”―素―そのやわらかなもの”というタイトル展に来たからなのか。その言葉にもっともマッチしているようで、すごく柔らかくて不安な感じがしたのだ。 また、釉薬テストピースというものもあり、なんだか三角に並んだドーム基地のよう。  展望台への道 入口がわかりにくい展望台からの景色は、江別も広いなあと思う反面、邪魔なハコの建物が多いなとも感じる。 常設展入場料 高校生以上 300円 / 小中学生 150円 ―素―そのやわらかなもの は常設展入場料で入れる |

|

タイトル”―素―そのやわらかなもの”に引かれた。芸術の森美術館でみたメダルド・ロッソ「ユダヤの少年」が、蜜蝋という質感をみごとに現していたからだ。 しかし今回は、陶磁器やガラス・金属を使って”あえてやわらかさ”を出そうとする、そういう試みの作品展であり、わたしの思惑とは少し違ったようだ。 固いはずのコンクリートという素材は、球面やアーチの形状には非常に適している。津島千春の作品はその意味で忠実。ただし自由度が大きいということがイコール柔らかさではないだろう。 松林恵子の「五行の虫」などはガラス性でダリの融ける時計を思わせる。また「Ethnomusicology」もガラスが主体の楽器のようで、透明な音質へと興味をそそるが、左右対称な弦を持つ竪琴では奏でる気にはならない。 同じガラスでは、青木かおり「Sprout」が産まれたての双葉のすっくと立ち上がる様が美しい。  セラミックアートセンター 触れれば冷たく硬質なものに、やわらかさを求めるならば、表情を刻むのが分かり易いだろう。上杉あい「ポットン豚便所」は銅の色をうまく使っている。今更のポットンも笑わせる。 ”やわらかいか否か”を無視して、素材ということを最大に用いていたのは前田育子「廃陶―壷―」であろう。椰子の実を割ったような形に、原石の質を粗い隙間としてストレートに見せたところに、壊れかけた儚さを感じる。 ちなみに常設の北のやきもの展示室にもおもしろいカタチがある。入口がわかりにくい展望台もある。 セラミックアートセンター(江別市西野幌114-5)TEL.011-385-1004 高校生以上 300円 / 小中学生 150円 ―素―そのやわらかなもの は、6月22日まで開催 |

|

「あゆみ展」というからには、それだけのものがあるんだよね! という意地悪なわたしがいる。でもまあ、主催者側の言い訳などを聞いても仕方がないのでチラシに細々書かれている事は無視しよう。 入室してすぐ、野外美術館の出展作品の多分、雛型の作品が展示されている。 坂坦道の「風の中の道化」タイトルがよくわからないのだけれど、突き出た腹と空を見上げるポーズが風のなかに独りで立ちあがる様は美しいと思う。こんなことを素敵だと感じるから、道化なのかな? 左の壊れた跡のある指が痛々しい。 宮脇愛子の「うつろい」。彫刻は針金状の金属なのだが、原画はどうみても青ベタの地に白いいたずら描きだ。 マルタ・パンの「オペロ」という金色のブロンズ像の曲線がいちばん好きで、これは、工芸の広場前の「浮かぶ彫像」とリンクしているらしい。「浮かぶ彫像」の方は動くのだけれどね。うん、比較して見るというのもたまには楽しい。  手前/マルタ・パン「浮かぶ彫像」 奥/伊藤隆道「空と地の軌跡」 素材勝負だと思ったのが、メダルド・ロッソ「ユダヤの少年」だ。蜜ろうということだが、黄色い肌合い。焦点の合わない目が溶け落ちていくようである。素材の重要性が浮き出ている。 しかし横尾忠則の「腰巻きお仙のポスター」が飾られていることには驚いたが、なんか嬉しくもある。以前の「版展」の続きであり、コピーされるものの象徴としての印刷物。 しかしまた、ネィティブということなのだろうアフリカ各地の面や楽器もあった。そのなかでギニア、コートジボアールのセヌフォ族の鳥像「ポルガカ」は印象深い。ただ、やはり楽器は音がないとつまらない。触って音を出せないのならばテープくらい流してほしい気がした。 芸術の森美術館にて 2003.5.24〜6.22まで(札幌市南区芸術の森2丁目75番地) http://www.artpark.or.jp |

|

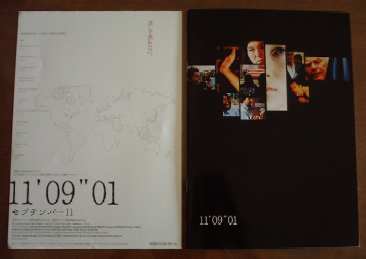

テロの意味を問う「9・11(セプテンバー11)」の特別試写会がシアターキノの開館5周年企画として17日のみ上映された。 11カ国11人の監督による「11分9秒と1フレーム」。様々なテロの意味が問われていた。映像という言葉の津波。 世界という視点以前にある貧困の現実、テロの背景。/ 無音のなかに住むものの叫び、祈り、奇跡の道。/ 政治を選ぶことのできる民主主義アメリカの踏みつける行為、補う愛。/ ビン・ラディンの必要性をユーモアに閉じこませる、若い力。/ 民主的に選んだ社会主義国のチリ政権崩壊のために'73.9.11官邸爆撃。大統領殺害で隠した資本主義という名前。/ 9月11日は初めてじぁない。どこにでも何度でも毎年の、今年の、現場報道。/ テロリストなのかヒーローなのかは、肌の色と宗教で決まる。/ ビルが倒壊することで取り戻すことのできるものもある。できないものもある。/ 蛇になる、聖戦などない。殴りつける行為だけがある、9.11もまた、いまだにある。/  泣きたくなるような思いに駆られたのは、ダニス・タノヴィッチ(ボスニア)。 自分に何ができるのか、しかし無力ではあってもできることを行わなくてはならないのだ、と。その日にテロとは関係のない、自分達のデモをする女たち。/ 映像としてショッキングだった、のは本当はそこになにがある? アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ(メキシコ)の作品。 時々闇の中に見え隠れするのは飛び落ちる人、断片。真実の合成。蝉のようにうるさく鳴き続ける声は何も伝えていない。映像に光がはいってくるに従い白くなる、そこには何も存在してこない。スクリーンしかない。/ |

|

生誕120年。ユトリロも知っているようで、よく知らない。ポスターを見る限りでは素敵なのだが、実際に見ると違和感がある。 「モンマルトルのコルト通り」には路地、直線的な窓や屋根、垂直な壁、遠景な人物、付足しのような緑の木。基本的にはこんな感じの絵がいくつも並んでいる。「ラゲピのまっすぐな道」も直線がベースである、のに強さを感じない。絵具の塗りも厚みが見えない。白を基調としたうす水色やグレーが多用されているからだろうか。そうかといって不安定であるとか透明さの強調でもない。 どちらかといえば人間嫌いな作風なのか。1918年の「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」などは単に外観のスケッチであって、賑わいがない。ようやく1933年の同タイトル作品で人が行き交いしている様子が垣間見られるのみ。  ラパン・アジル(告知ポスターより) ユトリロは情緒を描くタイプとは思えない。それでも「マジック=シティーAAAAのダンスホール」というポスターに採用された絵は、門が大きく開いたところにタイポな文字があり、なかなかいい。 世界を予感させるような絵というのではない。強く感じる遠近感は、間口の部分を広くして描くから。人通りが極端に少なく奥まった小路に出口の予感がなく、歪みや汚れ・濁りとも違う。ただひたすら続くのだろうという乾いた袋小路を思わせる。 取り残されてしまった外観それ自体のような、ドライに積み重なるものを手探りしているような。 5/26まで開催 一般 1000円、大高生 600円、小中生 300円 ( 次回予告 9/3より ハーブ・リッツ写真展 ) |

|

フォスコ・マライーニは1912年イタリア、フィレンツェ生まれの文化人類学者、写真家、日本研究家。WW2のイタリア降伏に伴う連合国側への加担によって名古屋の収容所に抑留されたこともある。また1972年札幌冬季オリンピックのイタリア選手団役員だったりもする。 今回の写真展は、アイヌの研究写真ばかりと思っていたら、イタリア、チベット、北海道。日本と西洋の庭園比較までと幅広い。 まずはシチリア島南部の海岸。数千年前のフェニキア人、WW2の連合軍の上陸を拒んだ砂の上に連なる絶壁。ナポリの南のギリシア神殿。ポンペイの遺跡。木陰や建物の影から撮るのが好みのようだ。 チベットでの祭り。聖者チャムの悪鬼を撥ね返すいかめしさ。そこに道化師の悪ふざけ。死者の面は大きな耳を持ち、歯をむき出して楽しむように骸骨の踊りに加わるのだろう。 カラコルム山脈は本当にこれほどまでに拒絶するナイフなのだろうか。砂利の不毛からそのまま突き上がる鋭利。35度にもなろうドゥカダク峠の斜面を蟻の様に続くポーター達。その脇には木製の棺の中のしゃれこうべを覗き込む先祖の像”木の哲学者”がいる。  53、54年に白老、ニ風谷、上貫気別、美幌などをまわった際のイヨマンテの祭り。熊を曳き歩き、凍結した湖の前で切り裂き、殺された熊をカムイ(神)として祭るエカシ(長老)。捧げるものは雄なら弓矢と剣、雌なら腕輪や首飾りであることが、時代の証明としてフレームのなかにある。 写真よりもそのキャプションのほうに興味がいく、日伊の庭園比較。 文化人類学者の強い一面をみせる。石の文化では耐久性が基本であり、保守的な人生観や歴史観を持ちやすく、室内装飾においても人物の石像などを配置してあくまで人間のための空間を演出していこうとする。幾何学的な庭園の造り方においても同様に直線と円を多様する。対する木の文化は朽ちやすくそのために変化を必然として受け入れる用意がある。室内とは自然に対する「仮の宿」であり人と自然の宇宙的調和をめざした、季節の演出者であろうとするだけである。庭園造りにも設計者の手はみせようとはしない素朴なくねりと歪みがある。 北海道立文学館にて 6月1日(日)まで開催 一般 300円、大学生150円、高校生以下と65歳以上無料 http://www5.ocn.ne.jp/~hbungaku/main.html |

|

今回は嘉藤師穂子氏による「絵本の中のポエム」がテーマ。 子供の読むものとされる絵本や童話。嘉藤氏は家庭文庫もひらいているそうだが、読み聞かせをはじめても、子供は大人しくなどしていない。行儀悪く寝転んだり、一緒に声を出したりと。実は子供の本の歴史は驚くほど短い。従来、子供の本とは”教訓”というミニチュアな大人用の一方的なメッセージで、子供の目線に降りてはいなかった。でもね、大人だってついつい歌ってしまうことがあるんだよ、と嘉藤氏。 ご存知「ぐりとぐら」。この本の最初の自己紹介は”僕らの名前はグリとグラ、このよで一番好きなのは・・・”という出だしですが、ほとんどの人が節をつけて歌う。わたしもつい。それを出版社が歌い方募集したところ、それだけでなったCD本。 実に数多くの絵本が紹介された。色がメインで構成されている「あおくんときいろちゃん」という絵本。また、エリック・カール「はらぺこあおむし」は、発売当時その原色の色使いが大人に不評。子供にはきつい色使いだ・・・etc。しかし子供たちはこの原色を大歓迎。多面的な解釈が可能な「みどりの船」、イラストが素敵な「かぜはどこへいく」、だじゃればかりの「うそつきのつき」。瀬戸さんおすすめ「クレーン男」等等。 一方、真似をするということから学習は始まり、そこでは楽しさが遊ぶに繋がる。耳から聞く無意味な言葉たち。そうして耳から入った、イキイキとした言葉、言葉遊び。谷川俊太郎詩集「一年生」から、ちいさな喧嘩のはなし「わるぐち」を紹介。そもそも”言葉のはじまりは歌であり、リズムとメロディによって独り立ちしてくる”ものであるという嘉藤氏の想いがある。  そうして行き着いた一冊が「魔法としての言葉」というアメリカ・インディアンの口承詩の本。まずインディアンという言葉の歴史がある。コロンブスによって間違ってインドの人と名付けられた彼らは、自分達の総称を今、ネイティブ・アメリカン(原住アメリカ人)と望む、また別の”言葉”の話もある。 このアメリカ・インディアンの口承詩の絵本が「おれは歌だ おれはここを歩く」である。このなかのエスキモー族の「魔法のことば」では、人が動物になれたし動物も好きな時に人間になれた。声にすれば叶うのだ。  絵本「魔法のことば」 この「魔法のことば」だけでも絵本になっている。ぱらぱらとめくるページには、時間というものがどんな風にあったのかが美しい絵で描かれていた。 |

|

12日のアトリエ阿呆船は満席状態で、おそくついたせいで一番前の列だった。 オーボエとファゴットが舞台の両隅で檻の中に隔離されたようにいる。 そこへ召使は、腕を真直ぐに突き出し、かるく膝を曲げ摺り足で歩む。捧げもつ銀の脚付きの盆は、からのままにゆっくりと舞台を巡り帰って行く。 そして独りのサロメと入れ替わる。サロメは”ヨカナン”を求めることで、複数のサロメに分裂するものとして描かれる。 同一人物の4ツの面(孤独、嫉妬、虚無、欲望)が各々話だす。基本的には4人の動きは同じ様に重なる。重なるように歩むが一歩は、わずかに10cm程度。遅々たる歩みで厚みをつくる。重層性を出しながら、急激に乱れる。一点の乱れが連鎖を引き起こすように、しかし足の上げ方などは同一性を保持している。 現代のサロメらしくTELで一方的に話しかけ「そうよ私は芝居してるのよ」「あなたはどこにいるの」「もしもし、もしもし、もしもし」叫ぶことが幻聴でもあるかのような、よっつの声。 ひとつの情がヨカナンの唇を望み、ひとつが呼応し、ひとつの情が呪を唱え、もうひとつは黙る。  首を受け取るサロメ 狂をまさぐるサロメの前に、微動だにしないのは銀の盆を掲げもつ召使。そのなかを召使は、チャンネルが合わない”砂嵐”のTVを持ちこむ。しかし召使が捧げ持ち込むものこそがヨカナンの首ではないのか。 嘆き騒ぐ4ツの情の面前で、つながらないTV画面を抱くもの。この世界に唯一異質なものは、この召使なのだ。彼女こそが、サロメの本体であり、その首を所望しつくして電源を切るもの。  モニターを抱く召使 風蝕異人街では今回のサロメをさらに練り直して、再上演を検討しているとのことである。 http://sapporo.cool.ne.jp/ijingai_rev/ 風蝕異人街 |

|

すでに30名程の来場者に酒が振舞われワインとチーズと会話のなか、前振りなしで音楽がはじまる。鈴木順三郎氏が彫像を両側にたずさえ、演奏を開始する。 右の彫像のタイトルは「バグダット」。設計図などなしにインスピレーションだけでいっきに叩き込む。基本形は三日月が食いつかれてしまったような、カタチ。三日月は本来は欠けた月のはずだが、それがさらに欠けている。わたしのどこかで三日月もまた完成された形として頭の隅にあったのだろう、驚きに満ちた「バグダット」。  鈴木順三郎氏 / 手前「バグダット」部分 その演奏に突然のように今井和義氏が「今日はご苦労様でした」とか言いながら、壁面に展示してある貼り付けられた紙を振り返りながら、言葉を剥がし始める。絞り出すような痛烈性と、少しの躊躇によって言葉をつむぐ姿が「ぶっこわせぇぇえぇ」と無念の想いを音にのせる。 その今井氏を転がしながら、嘉藤師穂子氏の声の導きで「詩の宴」が始まる。右横には部分だけの、かくれんぼでもしているような不思議な、D.HISAKO氏の、正面が失われている猫がいる。 「詩の宴」の最初は、ゆっくりとそして冒頓な言葉が谷内田ゆかり氏からもれる。さすがの鈴木順三郎氏さえ見とれている。次いで村田が「水のオルガン」を朗読した。  朗読 谷内田ゆかり氏 高橋明子氏は帯状疱疹など身近な問題をテーマにすえた「冬のバラ」と、雪しずか耳を澄まして耳にあつめる静寂の言葉をもうひとつ。森れい氏は、そこにいたかもしれない自分、そこにいたかもしれないあなたへ呼びかける。嘉藤師穂子氏もまた戦争という主題をうたいはじめる。萩原貢氏は酔っ払いをテーマに、寝たいなら寝てもいいよ、そこがおまえのベットだよと(真冬なら何人の餌食がでたことか・・・)。 青木崇氏が最後に、今回の”啄む春”のタイトル作品を披露。穴だらけの不確実にみえる世界。春めいていると言っても花の咲かない春、そうでありながらなごりの雪となったこの、近い日。

戻る 戻る

|