�@

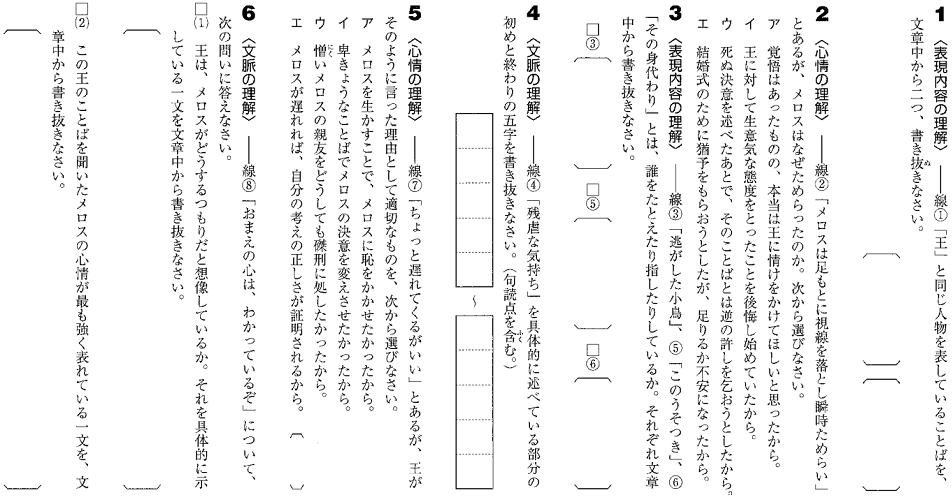

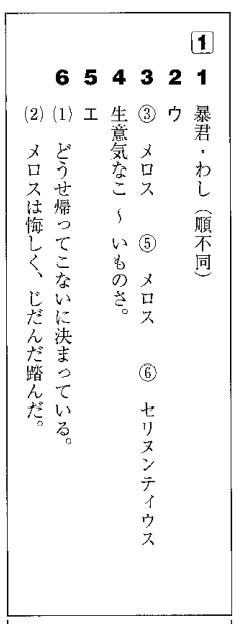

�@�@�@

�����̐��E

���Q�@����@�@�i�O�ȓ��@���݂̍��ꂩ��j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�߂�

�ڎ�

�@�Z�̂̐��E/�Z�̂P�O�� p52

�@�����q�E�k�R�� p96

�@���ƕ��� p108

�����ꃁ���X

�@�����Ȏ��i���ǁj�@http://kuge.town-web.net/201313Nihongo/130218.mp3

�@�����Ȏ�܉��i���ǁj�@�@http://kuge.town-web.net/201313Nihongo/130225.mp3

�@�@�����Ȏ�܁@���C����Y��

�킽���̉Ƃ�������ď\�ܕ��قǂ̏��ɁA������̂����������c�����G�ؗт�����B

���w�Z�̃O���E���h���O���킹�����炢�̖ʐςɁA���ʂ��A�Ƃ��A�Ȃ炵���A�Ƃ������X���ɖ��Ă���B

����V���Z��n�̔w��ɖ]�ގ��т̊O�ς́A�����ɂ����������Ƃ��āA�l�������Ȃ��悤�Ɍ�����B

�������A�ߊ���Ă݂�ƁA�ؗ��͈ӊO�ɂ܂�Ȃ��Ƃ��킩��B

�X�̊Ԃ��ʂ��āA�q������l����ŕ�����قǂ̏������т̚��ւ��Ȃ����Ă���B

�����������A�G���ɂނ��܂�邱�Ƃ��Ȃ��A�y���������Ă���B

�т̒��ɓ����čs���ƁA����̖X�͎v�������Ȃ��D���ŁA

�������ł��q���̘r�łЂƕ����قǁA�ׂ����͎̂q���̎��قǂ����Ȃ��B

���ꂼ�ꂪ�A�V�������Ă܂������ɐL�яオ������A���ˏ�ɐL�ѕ����ꂽ��A

���˂��˂Ƃ͂��炤�悤�ȋȐ����������肵�Ă���B

�ӂ��ʂɁA�̗t��G���̂ɂ������������߂Ă���B���̂ɂ����́A�G�߂ɂ���Ĕ����ɕω�����悤���B

�Z�N�O�̏H�A���̎G�ؗтŁA�킽���̎������N�V�����d���ɏo������B���̎��A�V�z�͏��w�O�N���������B

�u�ق�Ƃ�B���������A�������炠�B�v

�\�����̌ߌ�A�ߏ��̗F�B���������̉^���ɍs���̂ɂ������āA�V�z�͗т֍s�����̂��������B

�т̒��ō����������A���͐[���ς����t�����U�炵�ē˂������čs��������߂��ė��Ȃ��B

�F�B�Ɠ��ɕ�����āA���̖����ĂтȂ���A�т̒���T��������B

����ƁA�����Ȃ�V�z�̊�O�ɁA���̗d�������ꂽ�̂��������B

��{�̖��n�ʂ̂����ォ��Ȃ����āA�n���͂��悤�ɐL�тĂ���

�[�[���̊��ɁA�����Ȃ������A���傱��ƍ��|���Ă����B

�ł����F�̑傫�ȃV���[���ɕ�܂�āA�Ђ��̏�ɂ͑����҂ݖ_�Ɩьn�̓�������������������B

���͐^�����A�����Ȋ���^�����ŁA�q���̂悤�Ȃ��肭�肵�������ЂƂ݂������Ɩ������߂Ă����B

���̑̂����܂�ɏ������̂ŁA���߂̃X�J�[�g����̂����Ă��鍕�C�̂ܐ悪�n�ʂ��獂������Ă����������B

�V�z�͗��������B�ӊO�ȏ��ɂ����������̂�����A���ꂾ���ł������̂͂�����܂��ł���B

�Ƃ��낪�A��������̗l�q���ώ@���Ă��邤���ɁA�V�z�͐k���オ���Ă��܂����B

���ŋߓǂ��b�̖{���v���o��������ł��邻�̖{�ɂ́A

���@���g���Đl�Ԃ��ɕς��Ă��܂��Ӓn���ȗd�����o�ė����̂��B

���ꂪ�A�ڂ̑O�̂�������Ƃ������肾�����B

�[�[�����Ȃ��B���̂�������́A�����Ɨd������B�ڂ������킹�Ă���ƁA���@��������ꂿ�Ⴄ�B

�Ƃ����ɁA�V�z�͕����ڂɂȂ�A��������������悤�ɂ��āA���낻��ƌジ�������B

�u����́A�悩�����B���ɓK�Ȕ��f�������B���ɒ����ȍs�����������B�v

�ƁA�킽���͖��Ɍ������B

�u�������d����������A���܂��͎G�ؗт̂��ʂ��̖���Ă�����������Ȃ�����ȁB�v

���w�O�N���̖��́A���e�̂܂��߂Ȕ����ɑ傢�ɖ��������悤�������B

�������A���ɂ����Ȃ́A�����܂ڂ����ŁA���Ƃ킽��������ׂĂ����B

���̘b���Ă����[�H�O�̃e�[�u���ŁA

���̓����킽���͏������߂̔ӎނ��A���łɒ�ʈȏ�ɉ߂����Ă�������ł���B

������A�V�z�͗d���̂�������ьn�ō�����e�w��̐l�`��������Ă����B

�u���₾���A�d���Ȃ���A�Ȃ�������B���ؗт̂��̕a�@�ɂ��邨����������B

�ǂ������������Ǝv�����A�������B�v

���w�O�N���̗c�����ł��A���b�ɏo�Ă���d�����ߏ��̎G�ؗтɂ���킯�͂Ȃ��A�ƋC�Â����킯���B

�V�z�́A�^�U���m���߂ɁA��l�ŗт֏o�������̂ł���B

�d���̂�������́A�������Ɠ����̊��ɍ��|���āA��������̏����Ȗьn�l�`�������炦�Ă��������ł���B

�u���̐l�`�́A���̗тɓ��肱�q��������������Ȃ����B

���@�Ŗьn�l�`�ɂ��ꂽ���A�����ƁB�䂾��ȁB�v

�킽���������ƁA���́A���炯��Ə����B�ޏ��̓�����́A

���łɈӒn���ȗd���̃C���[�W�͏����Ă����悤�ł���B

���̕a�@�Ƃ����̂́A�L���X�g����o�c���Ă��鏬���ȕa�@�ł���B

�����͖ؑ��̕������O���B����f�Ï��ŁA�͓��@�a���ƂȂ��Ă���B

�ŔɁk���ȁE�����ȁE���O�ȁl�Ƃ���B�O�ȂɁk���l�������Ă���̂́A

�傯���̎蓖�Ă��p�͂������܂���A�Ƃ������ƂȂ̂��낤�B

�����āA�k�]�������n�r���e�[�V�������l�Ɩ����ɋL����Ă���B

���@���҂̂قƂ�ǂ̓��n�r���e�[�V�������̘V�l�����ł���B

���N���̋����Z��Ƃ�������������Ă�����@�a���́A�G�ؗтɗאڂ��Ă���B

�Ƃ������́A�������G�ؗт̒��ɓ��肱��ł���A�Ƃ������ق����悢�B

�V�z�̏o������d���̂�������́A���̕a���̓��@���҂������B

�������A���łɈ�N�ȏ���ؗ����Ă���炵���B

�]�����̂��߂ɁA�E��ƉE�����s���R�ɂȂ��Ă���Ƃ����B

�����҂�ł���ю��l�`�́A���n�r���e�[�V�����̈��Ȃ̂��낤���B

�Ƃɂ����A���������܂łɂ́A���ʂ̌ܔ{�����Ԃ�������̂��������B

�[�[�Ƃ������b���A�V�z�͖����̂悤�ɂ킽���ɕ����B

�V�z�́A��������ɉ�ɁA�G�ؗт֓��Q����悤�ɂȂ��Ă����̂ł���B

�A����V�z�̔��̖т���A�G�ؗт̌͂�t�̊Â��ɂ������W���Ă����B

�\�ꌎ�ɓ����āA��C���₽���Ȃ��Ă��A�V�z�͎G�ؗт֍s���̂���߂Ȃ������B

�w�Z����A��Ƃ����Ɏ��]�Ԃ�����ďo�������B

�u�����Ă��A���������s���Ȃ��ƁA���������͋��������Ȃ���������́B

�������A�����������ĂˁA���ăQ���}�������B�v

�u����Ȃɔ������Ȃ��Ă��A��������͎G�ؗтɗ��Ă�̂����B�̂ɂ悭�Ȃ��͂��Ȃ��Ȃ��B�v

�u������B�G�ؗт̒��͒g������B

����ɁA�����������������̃V���[���̒��ɂ�������ɓ����Ă�ƁA�Ƃ��Ă��g�������āB

�V���[���̒��ł��b�����Ȃ���A���������͐l�`��҂�ł����B�v

�u�ǂ�Ȃ��b��������B�v�v

�u�����A�˂��B���������w�Z�ŏK�������ƁB

�c�c���ꂩ��.��A���Ă����������̂��ƁB�������ƑO�A���������́A�����ɏZ��ł������āB

�c�c���ꂩ��˂��A��l�ł������H�ׂ�́B�v

���ɕ��l���̂�������A������Ȃ��������Ă���Ă����B

���َq�̖{��ƒ��w�̖{�Ǝ���т��ŁA

�������̐l�ɉe���̂Ȃ������ȉَq���A�Ȃ͐^���ɂȂ��č�����B

���́A���̂���A�Ȃ̕����]�����œ|��Ă����̂ł���B

���k�ɏZ�ޕa�����A�܂��Ȃ��K��錵���̓~���ɏ���邩�ǂ����A�傢�Ɋ�Ԃ܂�Ă����B

�u��������˂��A����Ȃɂ����������َq������Ă���邨�ꂳ��ɁA���Ђ���������˂����āB

������������A�����Ƃ���ɂ��������܂����āc�c�B�v

�u�����˂��B���̂������ꂳ���������ɍs���Ȃ�����ˁB

�V�z����ƂĂ����킢�����Ă��������Ă���˂��B�v

�ƁA�Ȃ͉���������ڂ����Č������B

�\�ꌎ���{�Ȃ̕��͓�x�ڂ́A�������̔�����N������

�Ȃ́A�Ƃ肠�����P�g�A���e�̕a���삯�������B

�킽���Ɩ��́A�Ȃ���̒m�点��҂��ƂɂȂ����B

�����ł��A�����ɋ삯���邱�Ƃ��ł���悤�ɏ������Ă����B

���̊ԁA�V�z�͉��������ɎG�ؗт֏o�������B�����āA�Z�����ԂŋA���ė����B

����������u���������ɁB�v�Ƃ����`����������Ă����B

�₪�āA�킽����������Ԃɏ��Ȃ���Ȃ�Ȃ���������Ă����B

�V�z�ɂƂ��ẮA���߂đ̌�����g���̕s�K�ł������B

�c��������e���c���Ƃ̕ʂ�́A�����ȋ��ɂ��[���������悤���B

�������͊����ȏ����𗧂ĂĂ���q���A��l�̂悤�ȈÂ�������Ă���̂͒ɁX���������B

�ʂ�̂��߂̋V�����Ƃ�s���Ă���Ԃ��イ�A���͂��ނ��������B

���̒��ŁA�������ω������̂��A�킽���͖ڌ������悤�Ɏv�����B

���͑c���̎��Ƃ������̂��A����قǂ̏Ռ�����̎q���ɂ�������Ƃ́A

�킽���͗\�z�����Ȃ������̂ł���B

�V�z�̕ω��́A���̂܂G�ؗт̂�������Ƃ̌��ۂɂ����Ȃ������B

���k����A���ė��Ă���A�V�z�͂܂�ł�������̂��Ƃ�Y�ꂽ�悤�ɎG�ؗт��牓�̂����B

���ꂪ����߂Ď��R�������̂ŁA�킽�����Ȃ���������킹�������łЂƌ����ӂ�Ȃ������B

�������V�z��S�҂��ɂ��Ă��邾�낤���Ƃ͎@����ꂽ�B

�������A�킽�������ɂ͂��̎��̖��̐S�ɗ������邱�Ƃ͂ǂ����Ă��ł��Ȃ������B

������������A�V�z��.��������̂��Ƃ��ق�Ƃ��ɖY��Ă��܂����̂�������Ȃ��B

���̂悤�Ȏ��R���������B

���悻��N����̏t

�[�[�Z�N���ɂȂ��������̃V�z���G�ؗт̂�������̂��Ƃ��v���o�����̂́A

�ق�̂�����Ƃ��������������炾�����B

���̓��͏j�Փ��������B�ǂ��낪�A���������̂��x�݂Ȃ̂ɁA

�V�z�͑O�邩�畗�ׂŔ��M���Ă����B�s�������̕a�@�����x�݂ł���B

�����ŁA�킽���̓V�z�����]�Ԃ̉ב�ɏ悹�ĎG�ؗт̂��̕a�@�֍s�����Ƃɂ����B

����܂ł͈�x���ʉ@�������Ƃ͂Ȃ��B

�����A�����������ɂ������Ɛf�Â��Ă����ƕ����Ă����̂ł���B

�Ō�w����́A���ׂďC�����ł������B

�D�����Ί���ׂāA�Ă����ƒ��˂�ł��A���S�[����h���Ă��ꂽ�B

��̏o��̂�҂��Ă���ƁA�V�z���A�������A�ƌ������B

�u����蕷���Ă݂悤���ƁB�v

�V�z�́A�׃��`���痧���オ���āA�C�y�����Ɏ�t�̏������̂������B

�u���̂��B�����ɓ��@���Ă������҂���ŁA�����ю��l�`��҂�ł������������ł����ǁA

���ǂ����Ă��邩����������܂��B�������̏����Ȃ��������ł����ǁB�v

��t�̎Ⴂ�C�����́A�����̌��������疺�Ƃ킽���̊������ׂĂ���A���炭�����𒈂ɉj�������B

�u���́A���̂悤�Ȃ����͂��܂���˂��B��������@���Ă��炵����ł����B�v

�u��N�����炢�O�ł����ǁc�c�B�v

�u���ꂶ�Ⴀ�A�킽���������ɗ���O�ł�'�ˁB������Ƒ҂��Ă��������B�v

�Ⴂ�C�����́A��t�̕�������o�ė��āA�����ɗׂ̖���֓����čs�����B

����ƁA�قƂ�NJԔ�����ꂸ�A�Ƃ��������ŁA���̖�����璆�N�̏C��������яo���ė����B

�E��ɃV�z�̂��̂炵���J���e�������Ă���B

�u���Ȃ����V�z�����Ȃ̂ˁB����ς肢���̂ˁB�ق�Ƃ������̂ˁB�v

�C�����́A�Ⴂ���ŁA��������������悤�ɂ��āA�������B

�u�T�����̂�B�{������ɗ��܂�Ă˂��B�v

�C�����̘b�ɂ��ƁA�V�z����ɗ��Ȃ��Ȃ��Ă���ꂩ���قǁA

��������͖����̂悤�ɎG�ؗтɍs���đ҂��Ă����̂��������B

���̂����ɏ\�̔����߂��āA���C���������Ȃ����̂ŁA

�a�@�ł͊O�o�������Ȃ��悤�ɂ����B

���ɂ����ƁA�V�z�����͕a�@�̂ق��ɗ��Ă������A��

�C���������͂���������Ȃ��߂���肾�����A�Ƃ����B

�N���X�}�X�̋߂Â���������B��������͏C�����ɋ����ė��������B

�[�[�V�z�����ɓn���������̂����邩��A�ǂ����Ă��T���Ăق����B

�����n�������ł����̂�����A�������ĘA��ė��Ă��������B

�u�{������́A��قǃV�z����D���������̂ˁB

�킽�������͎蕪�����āA���̕ӂ��т�T���܂����B

�ł��A���̃J���e�̂��Z��������ƁA�T�����͈͂���͂����ԗ���Ă���悤�˂��B�v

�C�����͂��ߑ������āA�����������B�����āA������Ƒ҂��ĂˁA�ƌ��������Ė���֓����čs�����B

���炭���Ă���A�ޏ��͒��F�̑܂������Č��ꂽ�B

�u����A���̎��̋{������V�z�����ւ̃N���X�}�X�v���Z���g�Ȃ̂�B

���̂��ƁA�킽�����a�����Ă��܂����B�v

��N�ȏ���A�ƂԂ₫�Ȃ���A�V�z�͑܂��J���Ă݂��B

��܂������B�ԂƗ̖ьn�ŕ҂~�g���̂��킢����܂������B

�u����͂ˁA�{�����V�z�����ɂȂ�����ŁA���ӏ������҂��̂Ȃ̂�B

���̕s���R�Ȏ�ŁA�ꂩ�������������āc�c�B�v

��܂́A����قǒ����������������ɂ��ẮA���܂�ɏ����������B

���ʂ̌ܔ{�����Ԃ�������Ƃ����ꂵ���v�������āA�悤�₭�҂ݏグ����܂������B

�V�z�́A�����Ȏ�܂𗼎�ɕ�݁A������������������B�������Ȃ���������o���B

�u����ŁA�v�Ƃ킽��������ɕ������B�u�{������́A���ǂ��Ȃ����Ă��܂����B�v

�u�͂��A�����C�ł���B�܂��A���̕a�@�ɓ��@���Ă�������Ⴂ�܂��B�v

�V�z������グ���B�܂łʂꂽ�ڂ��P�����B

�u������B����Ă������ł����B�v

�V�z�́A�������ܑ���o�����Ƃ������͂����������B������C�����Â��ɉ����Ƃǂ߂��B

�u����Ă�����������܂���B�����V�z�������Ȃ̂��A�킩��Ȃ���ł���B

���̈�N�قǂŁA�}�ɂڂ����������Ȃ�܂���.�ˁB�c�c������ɑ�A�̂��Ƃ���b���Ă��܂��B

����̐l���A�݂�ȑ�A�ɏZ��ł������̋ߏ��̐l���Ǝv������łˁB

���{�l�͑�A�ɂ�����Ďv���Ă����ł��傤�ˁB�v

�u��A�Ɂc�c�B�v . �u�����B�{������́A������A�A���Ă��܂�����ł���B�̂̑�A�ɂˁB�v

�a�@�������������ƁA���]�Ԃ̉ב䂩��V�z���A�G�ؗт֊���čs�������A�ƌ������B

�M�̂���̂��S�z���������A�킽���͂��Ȃ����āA���]�Ԃ��G�ؗт̓�����̂ق��������B

�@�Z�̏\��

�@�@����Ȃ�́@��ڐL�т���@�K�N�̉�́@�j��͂炩�Ɂ@�t�J�̂ӂ��i�����q�K�j�@

�@�@�@�t�J�ɂ��Ԃ��̗l�q���ƂĂ��ʐ��I�ɉr�̂ł��B

�@�@ �u��͂炩�Ɂv�ƌ������t�́A��̂܂��Ⴂ�g�Q�ɂ��A���ڍ~��t�J�ɂ����錾�t�ł��B

�@�@�@�@�@�@http://www.kangin.or.jp/learning/text/poetry/s_D1_05.html

�@�@

�@�@���̎q��\���ɂȂ���鍕���̂�����̏t�̂������������i�^�Ӗ쏻�q�j

�@�@�@���̖��͂��܁A�܂��ɓ�\�B�������Ş������Η����悤�ɗh�炮���₩�ȍ����A�ւ�ɖ������t�́A�Ȃ�Ɣ��������Ƃł��傤

�@�@�@�u���̎q�v�Ƃ͍�Ҏ��g���낤�Ƃ����Ă��܂��B

�@�@�݂��̂��� ��̂��̂����ЂƖڌ��� �ЂƖڌ���Ƃ� �����ɂ��������i�֓��g�j

�@�@�@�u���k�ɂ����̂��̂��̂��邤���ɁA��ڂł�������A��ڂł�������Ƃ�����S�ŁA�����Ђ�����A�̋��}���ł���B

�@�@�@�R�`���Ő��܂ꂽ�֓��g�́A�����̈�t�̉Ƃɗ{�q�Ƃ��ē���A��Ƃ̂������Z�̂��r�l�ł��B

�@�@���킩�@�F���M���@�Ԃ�

�@�@�@�������F�̑��킩�̏�ɁA�F���M�̐Ԃ������U���Ă����B���̗l�����Ƃ����������I�ɂȂ�A

�@�@�@�������Q�]�����������B

�@�@�@�ᑐ�݂̂��݂������ƐF���M�̑N�₩�ȐԂ̔z�F���ΏƓI�ł��B

�@�����́@�������炸��@��̐@�C�̂�

�@�@�@�����͈������Ȃ��̂ł��傤���B�@��̐��F�ɂ��C�̐��F�ɂ����܂炸�Y���Ă���B

�@�@�@�����̔��Ɛ̑ΏƂ��N��Ȃ����ł��B

�@�@�@�s������F������i��茧�j

�@�@�@������̑��̏�ɐQ����сA�S����ɋz�����܂ꂻ���Ɏv�����P�T�̐S��B

�@�@�@�����̐l����ɕ����ׂ��P�T�̂���̂��Ƃ��A��������ł���̂ł��傤���B

�@��Ԃɂā@�������Ă���@�������́@���N�̂ӂ�@�X�q�̂��Ƃ��@�i���R�C�i�j

�@�@�@�d�Ԃ̒�����A�������ꂽ�Ƃ���ɍ炢�Ă�������������ɗh��Ă���̂�����ƁA���N���ӂ�X�q�̂悤���B

�@�����@�@�搶�́A�������Ă���̂́A�u�������v���ƍl���܂��B����́A�w��Ԃɂāx�œ�ɐ��ƍl���܂��B

�@�@�@�@�b�҂���Ԃɏ���Ă����B����Ə��N���X�q�������ɐU���Ă���Ă���悤�Ɍ������B

�@�@�@�@�������A����́A���������Ȃ���h����������������Ƃ����̂��ƍl���܂��B

�@�@�@�@�a���������悤�ɁA�������������Ă���̂��A�b�҂������Ȃ�A�u�����Ɍ�����������v�Ə����͂����ƍl��������ł��B

�@�@�@�@�@�ł́A�����������������Ă�����ɂ͉�������Ǝv���܂����B�E�E�E�E�E�E�����ł��B���z�ł��B

�@�@�@�@�������́A���z�̕������Ă����Ǝv���܂��B

�@�@�@�@�@���̉̂̍�҂͎��R�C�i�Ƃ����l�ŁA�����������菬������������A�Z�̂�������肵�Ă��܂��B

�@�@�@���̉̂����\����邿����ƑO�܂ŁA�l�t���[�[�Ƃ����d���a�C�ɂ������ē��@���Ă��܂����B

�@�@�@�Ăɑމ@���A��x���܂�̋��̐X�܂ŋA���Ă��܂��B���̍��̉̂��ƍl�����܂��B�@�|����Ȋw�K�w���Ă��[

�@�V���{���܂݂�́@�L�����������@

�@�זE�̂Ȃ��Ɂ@��ȍ\���́@������ɂ���@��̌�����

�����q�E�k�R��

| �t�͂����ڂ́B�₤�₤���낭�Ȃ�䂭�R���́A������������āA����������_�ׂ̍����Ȃт�����B �Ă͖�B���̍��͂���Ȃ�A�ł��ȂفA�u�̂��ق���т����Ђ���B �܂��A�������ȂǁA�ق̂��ɂ�������čs�����A�������B �J�ȂǍ~����A�������B �H�͗[���B �[���̂����āA�R�̒[���Ƌ߂��Ȃ肽��ɁA�G�i���炷�j�́A�Q���i�˂ǂ���j�֍s���ƂāA�O�l�A��O�ȂǁA��ы}�����ցA���͂�Ȃ�B �܂��āA��i����j�Ȃǂ̂�˂��邪�A���Ə����������́A���Ƃ������B ������͂ĂāA���̉��A���̉��ȂǁA�͂��A���ӂׂ��ɂ��炸�B �~�͂Ƃ߂āB ��̍~�肽��́A���ӂׂ��ɂ����炸�B ���̂��Ɣ������A�܂�����ł��A���Ɗ����ɁA�ȂNj}���������āA�Y���Ă킽����A���Ƃ��Â����B ���ɂȂ�āA�ʂ邭���т��Ă����A�Ή��i�Ђ����j�̉��A�����D�����ɂȂ�āA��낵�B |

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

[������n

�t�͂Ȃ�Ƃ����Ă��ق̂ڂ̂Ɩ邪������Ƃ��B

����Ƃ����肪����ŁA�R�̂�����̋ق�̂�Ɩ��邭�Ȃ��āA�W�����ɐ��܂����_���ׂ����Ȃт��Ă���l�q�B

����Ƃ����肪����ŁA�R�̂�����̋ق�̂�Ɩ��邭�Ȃ��āA�W�����ɐ��܂����_���ׂ����Ȃт��Ă���l�q���ǂ��B

�Ă͖�B

�����o�Ă���������A�Ŗ�ł��A�u�������ς���ь����Ă���l�q�B

�܂��A�ق�̈��A�ق̂��Ɍ����Ă����̂��ǂ��B

�J�̍~��̂��܂��ǂ��B

�H�͗[���B

�[�����ԁX�Ǝ˂��āA���ɂ��R�̗Ő��ɒ������Ƃ������A�J���X���˂���A�낤�ƁA�O�l�A��O�Ȃǎv���v���ɋ}���̂����A���݂��݂ƐS�ɂ��݂�B

�܂��āA�J���Ȃǂŗ��A�˂ēn���Ă����̂��y�������ɏ�����������͖̂ʔ����B

����������������Ă��܂��āA���̉��A���̉��Ȃǂ��l�X�ɑt�ł�̂́A�������t�ɐs�����Ȃ��B

�~�͑����B

�Ⴊ�~��ς����Ă���̂͂������A�����^�����ɍ~��Ă���̂��A�܂������łȂ��Ă��A�͂�߂��悤�Ɋ������A�Ȃǂ��}���ł������ĒY�����畔���։^��ł܂��̂��A�����ɂ��~�̒��炵���B

���ɂȂ��Ă������ɂނƉΔ��̒Y�������D�����Ԃ��Ă��܂��ĊԂ̔������������B

| �����������́B �Z�ɏ������鎙�����B���̎q�́A�l�Ȃ�����ɁA���ǂ肭��B ��O����Ȃ鎙�́A�}���Ĕ��Ђ��铹�ɁA���Ə������o�̂��肯���ڂ��ƂɌ����āA���Ƃ��������Ȃ�w�ɂƂ�ւāA��l�ȂǂɌ�������A���Ƃ������B ���͓��Ȃ鎙�́A�ڂ�雂̂��قւ���A�����͂��ŁA�����X���āA���Ȃnj�������A�������B |

��

�@���킢�炵�����́B

�@�E���ɕ`�����q�ǂ��̊�B�X�Y���̎q���`���b�`���b�Ƃ����ƒ��˂ė���B

�@����O�̗c�����A�}���Ŕ����Ă���r���ɁA�ق�̏����Ȃ��݂��������̂��߂��Ƃ������āA�ӂ�����Ə����Ȏw�ł܂�ŁA��l�ȂǂɌ����Ă��邵�����B

�@�������ϓ��̎q�ǂ����A�ڂɑO����������̂������グ�Ȃ��ŁA������Ɠ����������Ă��̂������肵�Ă��邵�����B

�k�R��

�@

| ��Â�Ȃ�܁T�ɁA�����炵�A���ɂނ��ЂāA�S�Ɉڂ�䂭�悵�Ȃ������A�����͂��ƂȂ���������A���₵���������̂���ق�����B�@�@�i���i�j |

�@ ��邱�Ƃ��Ȃ��܂܂ɁA��������i������j�Ɍ������āA�S�ɕ�����ł��邢�낢��Ȃ��Ƃ��A�����i�Ƃ�Ƃ߂��Ȃ��j�����Ă���ƁA���ɋC�������Ԃ��Ă���B

���̂悤�ɁA���D�͂�Â�Ȃ�܂܂ɁA�����A�l���A�F�l�A�����A���R�Ȃǂɂ��āA���[���A�����������Ȃ���Ԃ��Ă��܂��B

| �m�a���i�ɂ�Ȃ��j�ɂ���@�t�A�N���܂ŁA�ΐ����i���͂��݂Áj��q�܂��肯��A�S�����o���āA����Ƃ��v�Ђ����āA������l�A�k���i�����j���w�ł���B�Ɋy���i�����炭���j�E���ǁi������j�Ȃǂ�q�݂āA������ƐS���ċA��ɂ���B ���āA�@�����ւ̐l�ɂ��ЂāA�N����v�Ђ邱�ƁA�ʂ����ׂ͂�ʁB�������ɂ��߂��āA�A�����������͂�����B�����A�Q�肽��l���ƂɎR�֓o�肵�́A���������肯��A�䂩�����肵���ǁA�_�֎Q�邱���{�ӂȂ�Ǝv�ЂāA�R�܂ł͌����Ƃ����Ђ���B �����̂��Ƃɂ��A��B�i�����j�͂���܂ق������ƂȂ�B |

| �� �i1�j�������@�����ւ̐l�ɂ��Ђ��A�����ォ�ȂÂ����ɒ����Ȃ����B �i2�j�������A�����������͂����� �́A�u�����v�����邱�Ƃɂ���ĕ����̌�́u����v���u����v�ƕω����Ă���B���̂悤�ɁA��ɂ��鏕���ɂ���ĕ����̌�̊��p�`���ω����邱�Ƃ����Ƃ������B�i3�j�m�a���̖@�t�̌��������t�͂ǂ�����ǂ��܂ł��B�ŏ��ƍŌ�̂��ꂼ��O�����o���ē�����B �i4�j���̍�i�Ɋ܂܂�Ă��邨�����낳�́A�m�a���̖@�t�̂ǂ̂悤�Ȍ����ɂ���ĕ\����Ă��邩�B�ł��K���Ȃ��̂��A���̃A�`�G�̒������I�сA�L���œ�����B �@�@�A�@�ΐ����ֈē��҂Əo�������̂ŁA�����ɔq�߂Ė��������Ɍ���Ă��邱�ƁB �@�@�C�@�ΐ����Q�q�̔O�肪���Ȃ������̂Ǝv�����݁A���ӂ����ɘb���Ă��邱�ƁB �@�@�E�@�Ɋy���ƍ��ǂȂǂ�q�����ƕ������āA�����Ɍ���������Ă��邱�ƁB �@�@�G�@�ΐ����܂ł������������߁A��l�A�k���ŏo�������̂������ł��邱�ƁB |

��

�i1�j�������̐l�ɂ����ā@�@�u�ցv���u���v�A�u�Ёv���u���v�B

�i2�j�W�茋�с@�@�u�����v�ɂ͛ߑR�`�́u����v�Ō��ԁB

�i3�j�N����`�͌����@�@�I��́u�Ƃ������Ђ���v�ɒ���B

�i4�j�C�@�@�{���q�ނׂ��u�ΐ��������{�v�́A�u�Ɋy���E���ǎЁv�̏�ɂ���

| ����l�A�|�˂邱�Ƃ��K�ӂɁA�����������݂ēI�Ɍ����ӁB �t�̌��͂��A �u���S�̐l�A��̖�������ƂȂ���B�̂��̖�𗊂݂āA���߂̖�ɂȂق���̐S����B���x(��)���������Ȃ��A���̈��ɒ�ނׂ��Ǝv�ցB�v�ƌ��ӁB ��Â��ɓ�̖�A�t�̑O�ɂĈ�����납�ɂ���Ǝv�͂��B ���̉��߁A�����ɂ킽��ׂ��B |

�����w����l�A�[�ׂɂ͒�����Ƃ��v�ЁA���ɂ͗[�ׂ���Ƃ��v�ЂāA�d�˂Ă˂�ɏC���Ƃ������B

���͂��ꙋ�߂̂����ɂ����āA��ӂ̐S���邱�Ƃ�m����B

�ȂA�������̈�O�ɂ����āA�������ɂ��邱�Ƃ̂͂Ȃ͂��������B

���ƕ���

��ҁF�s���@���p�����l�F���i�@�t�@�����F���q����@�W�������F�R�L����

| �_�������i�������₤����j�̏��̐��A ���s�����i���悬�₤�ނ��₤�j�̋�������B �����o���i�������������j�̉Ԃ̐F�A ���ҕK���i���₤����Ђ����j�̗��i���Ƃ��j�����������B �������l���v�����炸�A �����t�̖�i��j�̖��̂��Ƃ��B �������҂������ɂ͖łсi�ق�сj�ʁA �ЂƂւɕ��̑O�̐o�i����j�ɓ����B |

��̒J�̐킢�Ō����ɔs�ꂽ�����́A�D�ɂ̂��ĊC�ւƓ����Ă����܂��B����Ȓ��A���̏͂̎�l���ł���

�F�J���Y�����i���܂����̂��낤�Ȃ����ˁj�́A���Ƃ̒��ł��g���̍����l������������D�����߂ĊC�݂ł���ĂĂ���̂����āA

�u�����̐g���̍��������ł���������Ď蕿�����������Ȃ��v�ƍl���Ă��܂����B

�������n�𑖂点�Ă���ƁA���h�Ȕn�ɂ̂��āA�����ɂ������炵�����������������l���A���̑D��ڎw���Ĕn���j�����Ă���̂������܂����B

| �����F�u���Ȃ��l�͗��h�ȕ����Ƃ������܂��B�G�ɔw���������Ă܂œ�����݂̂͂��Ƃ��Ȃ��͂Ȃ��ł��傤���H �����Ԃ��Ă��Ă��������B�v�ƒ���������������ƁA���̕��҂͐��X���X�Ƃ���ɉ����Ĉ����Ԃ��Ă��܂����B ���ɂ��������u�ԂɁA�����͂��̕��҂��Ƃ肨�����A���낤�Ƃ��܂������A�悭����Ƃ܂��P�U�C�P�V���炢�̎�҂ł����B �������ς����āA�����������Ă��܂��B�����́A�����̑��q�Ɠ����N���炢�ł��낤�A���̑�ϊ痧���̂悢��҂����āA �ǂ��ɓ����h���悢�̂��˘f���Ă��܂��܂����B�����͂� �u���Ȃ��l�͂ǂ̂悤�Ȑg���̂����ł����H�����̂肭�������B���������܂��B�v�@�ƌ����Ă��܂��܂����B ������Ă����ᕐ�҂́u���O�͉��҂��I�H�v�Ƃ��̂������ォ��ڐ��ŕ����Ԃ��Ă��܂����B

�����F�u�����قǂ̎҂ł͂������܂��A�����̍��̌F�J���Y�����ɂ������܂��B�v �Ǝᕐ�҂͌����܂��B�����͐S�̒��ŁA �Ǝv���Č���U��Ԃ����Ƃ���A�y������⊁���i���猩���̌R�����A�T�O�R�قǂ߂���Ă��Ă��܂��B�����͗܂����炦�Č����܂����B |

�����ꃁ���X�@�@�y�N�ǁz���ꃁ���X�i���Ɏ��j

�@

�@�@�@

�����̐��E